Географическое положение Урала: специфика и особенности

Природные ресурсы Уральского экономического района.

Выполнили: Боровая Анастасия, Трофимова Анна

Природные ресурсы Уральского экономического района отличаются большим разнообразием и оказывают огромное влияние на его специализацию и развитие. По запасам некоторых видов минеральных ресурсов (медных руд, асбеста, калийных солей) этот район занимает ведущее место в мире.

Топливные ресурсы Урала представлены всеми основными видами: нефтью, природным газом, углём, торфом, горючими сланцами. Месторождение нефти сосредоточены в основном в Пермской (Яринское) и Оренбургской областях, Башкортостане (Туймазинское, Шкаповское), Удмуртии. Природный газ на Урале обнаружен сравнительно недавно. Оренбургское газоконденсатное месторождение, которое стало базой крупного газохимического комплекса, является самым крупным в европейской части страны. Уголь в ряде районов добывается открытым способом, так как залегает близко к поверхности. Запасы угля невелики (4 млрд. т), наблюдается преобладание бурого угля (75%). Каменные угли (высокозольные и сернистые) Кизельского (геологические запасы 0.7 млрд т) и бурые угли Челябинского (1,1 млрд т) и Южно-Уральского (1,6 млрд т) бассейнов имеют энергетическое значение. Многие угольные месторождения истощены, челябинский бассейн в значительной мере уже отработан, большая часть потребляемого угля ввозится из других районов.

Месторождение железных руд и руд цветных металлов в основном сконцентрированы в пределах Уральских гор. По добыче железной руды Уральский экономический район уступает только Центрально-Чернозёмному экономическому району. Тем не менее, за счёт собственной добычи железных руд район удовлетворяет лишь 3/5 своих потребностей. Богатые руды (Магнитогорские, Тагило-Кушвимские и др.) уже выработаны, в настоящее время ведётся разработка бедных руд Качканарской и Бакальской групп месторождений.

Железорудные ресурсы (15 млрд. т) представлены магнетитами, титаномагнетитами, сидеритами и другими рудами. Титаномагнетиты, самые крупные по запасам, считаются наиболее перспективным сырьём для уральской металлургии, сосредоточены в Качканарской группе, сидериты – в Бакальской группе месторождений. Уникальны природно – легированные (хромникелевые) железные руды Орско – Халиловской группы месторождений.

Урал выделяется большими запасами разнообразных ресурсов цветных металлов . Это и медные руды (Красноуральское, Кироврградское, Дегтярское, Блявинское, Гайское и др.), и никелевые (Уфалейское, Орское, Буруктальскре, Режское), и цинковые (преимущественно медно-цинковые). По запасам медных руд Уральский экономический район уступает лишь Казахстану. Основные ресурсы меди предоставлены колчеданными рудами, небогатыми по содержанию меди, но встречаются и сравнительно богатые колчеданы (недавно открытое Гайское месторождение в Оренбургской области с содержанием меди в руде до 5 – 10%). Колчеданы наряду с медью содержат цинк, серу (до 50%), железо, золото, серебро, редкие металлы. Как правило, все руды Урала, в тои числе и железные, многокомпонентны, это и делает их добычу рентабельной.

Имеются значительные запасы алюминиевого сырья (бокситы), сосредоточенные в Североуральском бокситоносном бассейне (Красная Шапочка, Сосьвинское и другие месторождения.) Правда, многие месторождения бокситов уже истощены.

Урал обладает крупными ресурсами калийных и поваренных солей. Здесь расположен один из самых больших в мире соленосных бассейн - Верхнекамский, его балансовые запасы по всем категориям составляют свыше 172 млрд. т. Следует также отметить Илецкое месторождение поваренной соли в Оренбургской области, Соликамское.

На Урале имеются большие запасы огнеупорных глин, кварцитов, магнезитов, флюсового сырья, кварцевых песков, разнообразных строительных материалов (цементные мергели, гипс, асбест, уникальные месторождения асбеста Баженовское (Свердловская область) и Киембаевское (Оренбургская область), асфальтит, графит, мрамор).

Широко известны драгоценные, полудрагоценные и поделочные камни Урала: аквамарин, александрит, гранат, изумруд, сапфир, рубин, топаз, малахит, дымчатый хрусталь, лазурит, яшма. По запасам алмазов Урал занимает второе место в стране после Республики Саха (Якутия), наиболее крупное месторождение - Вишерское в Пермской области.

Значительны лесные ресурсы района . Его общая лесопокрытая площадь около 30 млн. га (43,5% площади района), в том числе хвойных лесов – более 14 млн. га. Основные массивы лесов (около 70%) расположены не севере. В Пермской области, например, лесистость составляет 68,9%, а в Оренбургской - лиши 4,4%. На западном склоне Уральского хребта преобладают еловые и елово-пихтовые леса, на восточном - сосновые. Общие запасы древесины 4,1 млрд м³. Из древесных пород особую ценность в промышленном отношении представляют пихта, лиственница, ель и сосна.

почва

Многие территории нуждаются в проведении мелиоративных работ: северо-запад района - преимущественно в осушении болот (только пермская область насчитывает более 800 болот), юг и юго-восток - в орошении земель. В широкой долине реки Урал, по обе стороны от гор и к югу от них расположены обширные распаханные степи с тучными чернозёмами. Это основной сельскохозяйственный район Урала. В северной части распространены бедные органическими веществами и отличающиеся повышенной кислотностью дерново-подзолистые почвы, лишь в поймах рек - более плодородные дерново-луговые подзолы.

водообеспеченность

Для многих регионов Урала характерны недостаточность и неравномерность размещения водных ресурсов. Средний многолетний объём речного стока составляет около 136 км³ в год. Основные запасы поверхностных вод сосредоточены на западе Урала, что не совпадает с районами наибольшей концентрации промышленности. Около ⅔ Зауралья занимает Западно-Сибирская низменность с заболоченными долинами рек Тавды, Туры и их притоков. Горные реки по окраинам Южного Урала - верховья Уфы, Белой, Урала - глубоко врезались в недра земли, долины их узкие, с крутыми склонами.

Района входят: Курганская, Оренбургская, Пермская, Свердловская, Челябинская области, а так же республики Башкоторстан и Удмуртская.

Экономико-географическое положение

Уральский район расположен между старыми промышленными районами европейской части России, Сибирью и Казахстаном - на стыке европейской и азиатской частей Российской Федерации. Такое “соседское” положение можно оценить как благоприятное для функционирования и развития всего хозяйственного комплекса.

Территория района ввиду её внутреннего положения между западной и восточной экономическими зонами, имеющими разный уровень экономического развития и разную специализацию, обеспечивает транзитность связей между ними.

Начальный период промышленного развития района относиться к началу 18-ого века, когда его экономико-географическое положение ещё не было благоприятным. В последующие годы ЭГП района улучшалась благодаря развитию транспорта и строительству новых дорог.

Через Урал проходят транспортные магистрали, пересекающие всю территорию России от западных границ до Тихого океана. С востока район получает сырьё и топливо, а продукцию обрабатывающей промышленности- с запада, а также вывозит свою продукцию во все экономические районы России.

Уральский район имеет очень большое значение для РФ, ведь его главной чертой является разнообразие и изобилие ископаемых богатств. Известный геолог академик Александр Евгеньевич Ферсман назвал Урал «жемчужиной минерального царства», считая его важнейшим мировым центром геохимического сырья. Довольно значительную роль Уральский район играет и во внешней торговле. Он поставляет за рубеж калийные соли, металлургическое оборудование, природный газ и т.д.

Оценка природных условий и ресурсов района

климат

Климат Уральского экономического района изменяется с севера на юг, что связано с большой меридианной протяжённостью по сравнению с широтой, сменяя друг друга, чередуются природные зоны тундры, тайги, смешанных лесов, лесостепная и степная. В природном отношении Урал подразделяют на Предуралье (окраина Восточно-Европейской равнины), Уральский хребет и Зауралье (окраина Восточно-Сибирской равнины). В пределах центральной части принято выделять Северный, Средний и Южный Урал. Климат в целом континентальный, но отличается разнообразием. Зимние температуры по направлению с запада на восток изменяются от –15 до -20°С, а летнее – от 15°С на севере до 22°С на юге. Весна и осень здесь холодные. Зима продолжительная, снежный покров удерживается до 140-250 дней. Условия для сельскохозяйственного производства наиболее благоприятны в южной части района, т.е. умеренно тёплых и тёплых лесостепей и степей (Оренбургская область, Башкортостан, Челябинская и Курганская области). Климат Уральских гор определяется их положением среди равнин Евразии, небольшой высотой и шириной. Огромная протяжённость Урала с севера на юг обусловливает зональное изменение климата в его пределах. В горах зональные типы климатов несколько изменяются и смещаются к югу. Уральские горы встают преградой на пути движения атлантических воздушных масс. Это вызывает заметные различия в климатах Предуралья и Зауралья. Западный склон чаще встречает циклоны и как следствие лучше увлажнён. В среднем он получает осадков на 150-200 мм больше восточного. Недостаток осадков остро ощущается на юге района, где нередки засухи.

Природные ресурсы

Природные ресурсы Уральского экономического района отличаются большим разнообразием и оказывают огромное влияние на его специализацию и развитие. По запасам некоторых видов минеральных ресурсов (медных руд, асбеста, калийных солей) этот район занимает ведущее место в мире.

Топливные ресурсы Урала представлены всеми основными видами: нефтью, природным газом, углём, торфом, горючими сланцами. Месторождение нефти сосредоточены в основном в Пермской (Яринское) и Оренбургской областях, Башкортостане (Туймазинское, Шкаповское), Удмуртии. Природный газ на Урале обнаружен сравнительно недавно. Оренбургское газоконденсатное месторождение, которое стало базой крупного газохимического комплекса, является самым крупным в европейской части страны. Уголь в ряде районов добывается открытым способом, так как залегает близко к поверхности. Запасы угля невелики (4 млрд. т), наблюдается преобладание бурого угля (75%). Каменные угли (высокозольные и сернистые) Кизельского (геологические запасы 0.7 млрд т) и бурые угли Челябинского (1,1 млрд т) и Южно-Уральского (1,6 млрд т) бассейнов имеют энергетическое значение. Многие угольные месторождения истощены, челябинский бассейн в значительной мере уже отработан, большая часть потребляемого угля ввозится из других районов .

Месторождение железных руд и руд цветных металлов в основном сконцентрированы в пределах Уральских гор. По добыче железной руды Уральский экономический район уступает только Центрально-Чернозёмному экономическому району. Тем не менее, за счёт собственной добычи железных руд район удовлетворяет лишь 3/5 своих потребностей. Богатые руды (Магнитогорские, Тагило-Кушвимские и др.) уже выработаны, в настоящее время ведётся разработка бедных руд Качканарской и Бакальской групп месторождений.

Железорудные ресурсы (15 млрд. т) представлены магнетитами, титаномагнетитами, сидеритами и другими рудами. Титаномагнетиты, самые крупные по запасам, считаются наиболее перспективным сырьём для уральской металлургии, сосредоточены в Качканарской группе, сидериты – в Бакальской группе месторождений. Уникальны природно – легированные (хромникелевые) железные руды Орско – Халиловской группы месторождений.

Урал выделяется большими запасами разнообразных ресурсов цветных металлов. Это и медные руды (Красноуральское, Кироврградское, Дегтярское, Блявинское, Гайское и др.), и никелевые (Уфалейское, Орское, Буруктальскре, Режское), и цинковые (преимущественно медно-цинковые). По запасам медных руд Уральский экономический район уступает лишь Казахстану. Основные ресурсы меди предоставлены колчеданными рудами, небогатыми по содержанию меди, но встречаются и сравнительно богатые колчеданы (недавно открытое Гайское месторождение в Оренбургской области с содержанием меди в руде до 5 – 10%). Колчеданы наряду с медью содержат цинк, серу (до 50%), железо, золото, серебро, редкие металлы. Как правило, все руды Урала, в тои числе и железные, многокомпонентны, это и делает их добычу рентабельной.

Имеются значительные запасы алюминиевого сырья (бокситы), сосредоточенные в Североуральском бокситоносном бассейне (Красная Шапочка, Сосьвинское и другие месторождения.) Правда, многие месторождения бокситов уже истощены.

Урал обладает крупными ресурсами калийных и поваренных солей. Здесь расположен один из самых больших в мире соленосных бассейн - Верхнекамский, его балансовые запасы по всем категориям составляют свыше 172 млрд. т. Следует также отметить Илецкое месторождение поваренной соли в Оренбургской области, Соликамское.

На Урале имеются большие запасы огнеупорных глин, кварцитов, магнезитов, флюсового сырья, кварцевых песков, разнообразных строительных материалов (цементные мергели, гипс, асбест, уникальные месторождения асбеста Баженовское (Свердловская область) и Киембаевское (Оренбургская область), асфальтит, графит, мрамор).

Широко известны драгоценные, полудрагоценные и поделочные камни Урала: аквамарин, александрит, гранат, изумруд, сапфир, рубин, топаз, малахит, дымчатый хрусталь, лазурит, яшма. По запасам алмазов Урал занимает второе место в стране после Республики Саха (Якутия), наиболее крупное месторождение - Вишерское в Пермской области.

Значительны лесные ресурсы района. Его общая лесопокрытая площадь около 30 млн. га (43,5% площади района), в том числе хвойных лесов – более 14 млн. га. Основные массивы лесов (около 70%) расположены не севере. В Пермской области, например, лесистость составляет 68,9%, а в Оренбургской - лиши 4,4%. На западном склоне Уральского хребта преобладают еловые и елово-пихтовые леса, на восточном - сосновые. Общие запасы древесины 4,1 млрд м³. Из древесных пород особую ценность в промышленном отношении представляют пихта, лиственница, ель и сосна.

почва

Многие территории нуждаются в проведении мелиоративных работ : северо-запад района - преимущественно в осушении болот (только пермская область насчитывает более 800 болот), юг и юго-восток - в орошении земель. В широкой долине реки Урал, по обе стороны от гор и к югу от них расположены обширные распаханные степи с тучными чернозёмами. Это основной сельскохозяйственный район Урала. В северной части распространены бедные органическими веществами и отличающиеся повышенной кислотностью дерново-подзолистые почвы, лишь в поймах рек - более плодородные дерново-луговые подзолы.

водообеспеченность

Для многих регионов Урала характерны недостаточность и неравномерность размещения водных ресурсов. Средний многолетний объём речного стока составляет около 136 км³ в год. Основные запасы поверхностных вод сосредоточены на западе Урала, что не совпадает с районами наибольшей концентрации промышленности. Около ⅔ Зауралья занимает Западно-Сибирская низменность с заболоченными долинами рек Тавды, Туры и их притоков. Горные реки по окраинам Южного Урала - верховья Уфы, Белой, Урала - глубоко врезались в недра земли, долины их узкие, с крутыми склонами.

Население и трудовые ресурсы

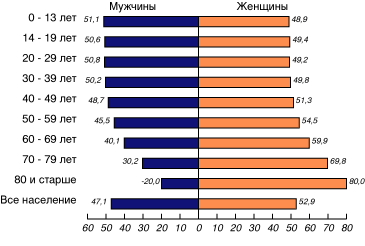

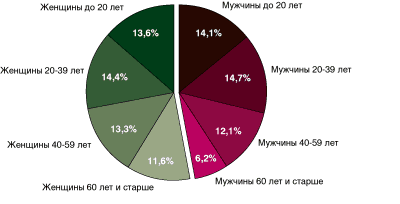

Не только природные ресурсы Урала определяют его рыночную специализацию и размещение производства. Большое значение имеют также население и трудовые ресурсы. Численность населения Уральского района - 20,4 млн. человек (второе место после Центрального района). Урал – один из высокоурбанизированных экономических районов страны. Около 3/4 его населения проживают в городах и посёлках городского типа. Особенно велика доля горожан в Свердловской , Челябинской и Пермской областях. Система городского расселения включает 150 городов и 256 посёлков городского типа. Екатеринбург, Челябинск, Уфа и Пермь – города-миллионеры. Они составляют 1/3 городов такого ранга в стране, т.е. их здесь больше, чем в любом другом экономическом районе. Эти и другие крупные города – Ижевск, Оренбург и Курган - сосредотачивают 40% всего городского населения Урала, вокруг них возникли городские агломерации, занимающие 10% его территории. При средней плотности населения 24,7 человек на 1 км² наиболее высокими показателями заселённости территории выделятся Челябинская область (41,8) и Удмуртия (38,8), самыми низкими - Пермская область (18,6), северная часть которой ещё мало освоена, и слабоурбанизированная Курганская область (15,6 человека на 1 км²). В районе наблюдается естественная убыль населения. В целом по району рост численности населения носит нестабильны характер и обусловлен в основном миграционными процессами. Высок уровень смертности, особенно в трудоспособном возрасте. В промышленных регионах продолжительность жизни ниже, чем в регионах с более высокой долей сельского населения. Трудовые ресурсы Урала отличаются высокой квалификацией, особенно промышленные кадры.

Урал - многонациональный район Российской Федерации. Русские составляют самую многонациональную группу населения и проживают во всех областях. Татары - вторая по численности группа. На северо-западе проживают коми, коми-пермяки, удмурты, на юго-западе - башкиры

В настоящее время в районе наблюдается скрытая безработица, положение осложняется притоком мигрантов из регионов Севера, из государств - бывших советских республик. Уровень безработицы внутри региона различен: по количеству безработных лидирует Удмуртия, второе место занимает Свердловская область и Пермская соответственно - третье. Самый низкий уровень безработицы в Оренбургской области.

В районе проживает 20.4 млн. человек. Средняя плотность населения- 25 чел./км, но в южных и особенно северных районах она резко снижается(до 1 чел./км и ниже). Население Урала за последние годы несколько выросло за счет русских переселенцев из Средней Азии и Казахстана, но в дальнейшем оно будет сокращаться, поскольку естественный прирост в районе- отрицательный(-5). Для Урала характерен высокий уровень урбанизированности, сосредоточение большинства населения в крупных городах, что в значительной степени объясняется преобладанием крупных предприятий в промышленности Урала. В настоящее время в Уральском экономическом районе насчитывается 140 городов, в которых проживает 75% населения- это один из самых высоких показателей по стране. Четыре города имеют население свыше миллиона человек: Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь. Наиболее урбанизированными являются Свердловская и Челябинская области, где в городах и поселках городского типа проживают соответственно 87 и 83% населения. Наиболее густо заселены Челябинская область и Удмуртия, наименее- Курганская и Оренбургская области, но даже в этих областях плотность населения выше средней по стране.

|

Динамика изменения численности населения |

||||

|

Район |

Численность(тыс.чел.) |

|||

|

1936г. |

1996г. |

2000г. |

2007г. |

|

|

Оренбургская обл. |

2460 |

2223 |

2157 |

1985 |

|

Пермская обл. |

3070 |

2989 |

2780 |

2534 |

|

Ками-Пермяцкий АО |

210 |

154 |

137 |

107 |

|

Свердловская обл. |

4950 |

4660 |

4234 |

4120 |

|

Челябинская обл. |

4005 |

3673 |

3460 |

2990 |

|

Итого |

22209 |

20536 |

19391 |

18661 |

Население Урала многонационально, т.к. его заселение проходило из Сибири, а позже через Урал проходили пути миграций народов из европейской части. Сейчас в национальном составе преобладают русские. Помимо русских, составляющих более 80% населения, на Урале проживают и многие другие народы:

Башкиры - народ тюркской группы, исповедующий ислам. Проживает в основном в пределах республики Башкоторстан, в смежных областях и республиках(в Челябинской , пермской и Оренбургской областях). Но во всем населении Башкоторстана башкиры составляют лишь 22% населения, притом русских там 39%, а татар 28%.

Удмурты - (старое название- вотяки)- народ финской группы. Проживают в основном в Республике Удмуртии(70%), но при этом они составляют лишь 31% от всего населения республики, тогда как русские- 60%.

Коми - Пермяки - народ финской группы, проживает в основном в Коми- Пермяцком автономном округе, составляя 60% от всего населения.

Помимо названных народов, в Уральском экономическом округе проживают так же Чуваши, марийцы, мордова и др.

|

Состав населения |

||||

|

Состав населения |

Численность (тыс.чел.) |

|||

|

1936 |

1996 |

2000 |

2007 |

|

|

Башкиры | ||||

|

Башкорторстан |

942 |

860 |

720 |

680 |

|

Челябинская область |

210 |

160 |

89 |

67 |

|

Пермская область |

68 |

50 |

29.8 |

23.6 |

|

Оренбургская область |

70 |

50 |

32.5 |

25 |

|

Чуваши | ||||

|

Башкоторстан |

118 |

100 |

75 |

68 |

|

Удмурты |

31 |

23 |

17 |

|

|

Удмуртская республика |

51 |

|||

|

Итого Башкиров |

1290 |

1120 |

809 |

772 |

|

Итого Чувашей |

118 |

100 |

75 |

68 |

|

Итого Удмуртов |

51 |

31 |

23 |

17 |

Отрасли специализации

Ядро Урала как экономического района образует мощный комплекс тяжёлой индустрии, для которой характерны целостность и взаимодействие межотраслевых комплексов и локальных ТПК. Специализация и структура хозяйства в значительной мере определена сочетанием таких межотраслевых комплексов, как топливно - энергетический, металлургический, машиностроительный, химический, лесопромышленный, строительный и агропромышленный. В структуре промышленности района господствующее положение занимает металлургия. В 1996г. на неё приходилось 26,4% выпускаемой продукции (19,5% - на чёрную и 6,9% - на цветную металлургию). Далее идут машиностроение и металлообработка (17%), топливная промышленность (15,4%), электроэнергетика (14,8%), химическая и нефтехимическая промышленность (6,5%). В целом тяжёлая индустрия производит почти 9/10 всей промышленной продукции. Одна из характерных особенностей промышленности Урала – высокий уровень концентрации производства. Руководящую роль играют крупные и сверхкрупные предприятия-монополисты. Среди них Магнитогорский металлургический комбинат, Уральский завод тяжёлого машиностроения – «Уралмаш» (Екатеринбург), «Уралвогонзавод» (Нижний Тагил), «Уралэлектротяжмаш» (Екатеринбург) и др.

Специфика Урала состоит также в наличии мощного ВПК, на долю которого приходится 1/5 выпускаемой промышленной продукции. Важнейшие центры производства военной техники, вооружений и боеприпасов - Пермь, Екатеринбург, Нижний Тагил, Челябинск, Ижевск. На Урале расположена половина бывших номерных городов, относящихся к «ядерному циклу»: Озерск (б. Челябинск-65), Снежинск (б. Челябинск-70), Новоуральск (б. Екатеринбург-44), Лесной (б.Екатеринбург-45). Все эти города образуют закрытые административно-территориальные образования с особым статусом.

Топливно-энергетический комплекс

Топливно-энергетический комплекс не обеспечивает нужды района в топливе и электроэнергии. Для получения энергии используются местные ресурсы бурых и каменных углей (Кизеловский, Копейский, Кутуремский бассейны), но эти запасы незначительны и в последнее время их добыча сокращается (в 1996год она составила всего 11,7 млр т.). Урал получает топливо и электроэнергию из других районов. Коксующиеся угли сюда полностью завозятся из Кузбасса и Караганды, дешёвые энергетические угли - из Кузбасса и Экибастуза. Большое значение в настоящее время имеет добыча нефти и газа, которая тем не менее не покрывает потребности Уральского экономического района. Нефть добывают на месторождениях Башкортостана и Удмуртии, Пермской и Оренбургской областей, а её переработка сосредоточена в Башкортостане (Уфа, Салават), Пермской области (Пермь) и Оренбургской области (Орск). Основные запасы газа располагаются на очень небольшой площади. Глубина продуктивных горизонтов составляет 1200 – 1800 метров. Состав газа и конденсата требует комплексной переработки, отделения газа от сероводорода, извлечение углеводородов, получения в промышленных масштабах метана и серы. На базе Оренбургского газоконденсатного месторождения сформировался Оренбургский ТПК, откуда газ поступает в центральные районы России и на экспорт.

Урал – один из самых крупных в стране экономических районов по производству и потреблению электроэнергии. Здесь производится около 15% всей электроэнергии в стране. По производству электроэнергии Урал уступает только центральному району и Восточной Сибири. Здесь построено несколько тепловых электростанций мощностью более 1млн кВт каждая, работающих на природном газе, мазуте, местных углях, а также на привозном топливе: Южно-Уральская, Верхнетагильская, Средне-Уральская, Кармановская, Рефтинская, Ириклинская, Троицкая и др. Также действуют две гидроэлектростанции на Каме - Камская и Воткинская, Павловская на р. Уфа и несколько небольших ГЭС на р. Косьве и Туре. Действует Белоярская АЭС (вблизи Екатеринбурга), на которой работает энергоблок мощностью 600 тыс. кВт с реактором на быстрых нейтронах. Уральская энергосистема входит в состав Единой системы европейской части России.

Металлургический комплекс

Металлургический комплекс представлен пирометаллургическими циклами чёрных и цветных металлов.

Пирометаллургия чёрных металлов включает все стадии – от добычи и обогащения железных, марганцевых и хромитовых руд, а также коксования угля, добычи вспомогательных материалов и производства огнеупоров до выплавки чугуна и стали, производства готового проката и изделий четвёртого порядка. Это одна из важнейших отраслей рыночной специализации района. Уральская чёрная металлургия использует привозное топливо (кузнецкие уголь и кокс, карагандинский уголь) и частично железную руду, поступающую из Казахстана (Соколовско-Сарбайское), а также КМА. Марганцевые руды на Урале пока не добываются, хотя их запасы довольно значительны - 41,3 млн т (Свердловский марганцевый бассейн в Свердловской обл.), до последнего времени ферромарганец и силикомарганец поставлялись с Украины. Укрепление сырьевой базы здесь связано с освоением качканарских титаномагнетитов и бакальских сидеритов, которые составляют 3/4 местных запасов железных руд. На базе Качканарской группы месторождений работает один Качканарский горно-обогатительный комбинат, строится второй. В дальнейшем будет осуществляться добыча руд, залегающих на значительных глубинах (Серовское, Глубоческое и др.) С переходом на минеральное топливо – коксующиеся угли, поступающие сюда из Кузбасса и Караганды, решающее значение в размещении металлургических заводов приобрело сближение их с наиболее крупными железорудными базами. Так в районе Магнитной горы был построен Магнитогорский комбинат, близ гор Высокая, Лебяжья, Благодать – Нижнетагильский. Челябинский комбинат использует бакальские руды, Орско-Халиловский находится вблизи комплексных халиловых руд, таким образом, основные металлургические центры располагаются на юге Урала. Комбинаты полного цикла такие как Магнитогорский, Нижнетагильский, Орско-Халиловский (Новотроицк) и Челябинский металлургический завод - дают почти 80% чугуна и 70% стали, выплавляемой в районе.

Известно высокое качество продукции уральской металлургии. Выделяются производства: ферросплавов – доменное (Чусовой) и электротермическое (например, Челябинск); прокат труб (Первоуральск, Челябинск). Кроме того, Урал - единственный в стране район, где имеется выплавка природно-легированных металлов (Новотроицк), а также чугуна на древесном топливе. На базе использования металлургических шлаков возникли сопутствующие производства цемента и минеральной ваты, а на коксовом газе – азотных удобрений (Магнитогорск, Челябинск, Нижний Тагил) и пластических масс (Екатеринбург, Нижний Тагил). С металлургическим комплексом связано производство огнеупорных изделий (Серов, Нижний Тагил, Сухой Лог, Богданович, Сатка, Челябинск, Магнитогорск, Новотроицк).

Пирометаллургия цветных металлов представлена всеми стадиями производства меди и никеля и лишь завершающей – цинка. По выплавке меди району принадлежит первое место в РФ. Медеплавильные заводы размещены вблизи месторождений меди по восточному склону Уральских гор. Крупнейшие заводы: Кыштымский электролитный комбинат (Челябинская обл.), Кировоградский медеплавильный завод (Свердловская обл.) Большинство медеплавильных заводов специализируется на выплавке чёрной меди, они сосредоточены в районах добычи руд: в Красноуральске, Кировграде, Ревде, Карабаше, Медногорске. Крупный завод по выпуску рафинированной меди работает в Верхней Пышме (Свердловская обл.). Отходы производства медеплавильных предприятий Красноуральска, Кировграда и Ревды утилизируют. Из серных газов получают серную кислоту. В Красноуральске и Ревде на основе серной кислоты и привозных апатитовых концентратов производят фосфатные удобрения.

Алюминиевая промышленность представлена добычей бокситов, производством глинозёма и выплавкой алюминия. В Свердловской области создано глинозёмное производство, осуществляется выплавка алюминия, в Каменск-Уральском работает один из крупнейших в стране заводов по выплавке алюминия, в Краснотурьинске – большой алюминиевый завод. До недавнего времени Урал был главным производителем алюминия в стране. Урал является одним из основных районов выплавки никеля в РФ. Никелевая промышленность – это крупные Уфалейский и Орский комбинаты, Режский завод, цинка – Челябинск, титана и магния – Березники, Соликамс. Цинк выплавляют из местных и привозных концентратов, магний – из карналлитов Соликамского месторождения калийных солей, что связывает металлургическое производство с горно-химическим циклом.

Машиностроительный комплекс - один из ведущих в отраслевой структуре промышленности района - специализирован на производстве горного, металлургического, химического и энергетического оборудования, сельскохозяйственных и транспортных машин. Межрайонное значение имеют станкостроение, инструментальное производство, приборостроение, электротехника и электроника. Уральское машиностроение тесно взаимодействует с металлургическим комплексом, так как в большинстве своём оно металлоёмкое. Поэтому в одних и тех же или в соседних промышленных узлах размещены, например, предприятия и чёрной металлургии, и тяжёлого машиностроения. В настоящее время в районе работают почти 150 машиностроительных предприятий, представляющих все подотрасли машиностроения.

Урал занимает первое место в стране по выпуску металлургического, подъёмно-транспортного и нефтегазового бурового оборудования. Уралтяжмаш в Екатеринбурге производит мощнейшие экскаваторы и другое сложнейшее оборудование, Пермский завод – нефтебуры, Орский Южуралмаш – проходческие комбайны для горной промышленности. Значительное развитие в Уральском экономическом районе получило транспортное машиностроение. В Нижнем Тагиле Расположен крупнейший в стране вагоностроительный завод, выпускающий грузовые вагоны; пассажирские вагоны - Усть-Катавский завод в Челябинской области. В Миассе производятся грузовые автомобили, в Ижевске – автомобили «Москвич» и мотоциклы, в Кургане находится автобусный завод, судостроение – Пермь и судоремонт – Соликамс. Важное место занимает Урал по выпуску продукции энергетической (производство турбин, паровых котлов), электротехнической и станкостроительной промышленности. В Екатеринбурге сосредоточен выпуск гидравлических и тепловых турбин и электродвигателей, в Перми – дизелестроение, производство кабеля, трансформаторов и высоковольтной аппаратуры. На Урале развито сельскохозяйственное машиностроение: здесь находятся один из старейших и крупнейших Челябинский тракторный завод, Пермский, Воткинский (Удмуртия) заводы животноводческой техники, выпускавшие, в частности, доильные машины.

Химический комплекс - отрасль рыночной специализации района - обладает мощной сырьевой базой, использует нефть, попутные нефтяные газы, уголь, соли, серный колчедан, отходы чёрной и цветной металлургии, лесной промышленности. Химическая промышленность представлена здесь всеми важнейшими производствами: минеральных удобрений, синтетических смол и пластмасс, синтетического каучука, соды, серной кислоты и др. Урал одновременно является и крупным потребителем продукции химической промышленности. Наибольшее значение имеет производство минеральных удобрений, среди которых выделяются калийные. Калийные удобрения вырабатываются в районе добычи сырья (Верхнекамского соленосного бассейна). Основные центры расположены в Пермской обл . (Березники, Соликамск). Предприятия по производству азотных удобрений размещаются в районе добычи угля и поваренной соли (Березники), комбинируются с металлургическими заводами (используют коксовый газ) – Магнитогорск, Нижний Тагил; в районе нефтепереработки (применяют её отходы) – Салават. Фосфатные удобрения выпускаются в Перми, Красноуральске на основе привозных хибинских апатитов. При производстве минеральных удобрений используется серная кислота. Сернокислотная промышленность Урала базируется как на ископаемом сырье (серный колчедан), так и на отходах цветной металлургии (Ревда, Кировград) и других отраслей.

Содовая промышленность приурочена к месторождениям поваренной соли, а также комбинируется с производством калийных удобрений, учитывается также наличие известняков и угля. Основные центры на Урале – Березники и Стерлитамак. Химия органического синтеза представлена производством синтетических смол и пластмасс (Екатеринбург, Уфа, Салават, Нижний Тагил), синтетический каучук (Стерлитамак, Чайковский), шин (Екатеринбург) и другой продукции. Эта отрасль использует как местные, так и поступающие из Западной Сибири нефть и газ. Предприятия нефтехимии могут сочетаться с нефтепереработкой, а могут быть самостоятельными: « Пермнефтеоргсинтез», « Салаватнефтеоргсинтез».

Лесопромышленный комплекс - отрасль рыночной специализации района

Работает на собственной сырьевой базе, представлена всеми стадиями производства - начиная от заготовки древесины до выпуска конечной продукции (бумаги, спичек, фанеры, мебели (Екатеринбург, Пермь), домостроения (Пермь, Яйва) и др.) Развита химическая переработка древесины и отходов. Перспективная расчётная лесосека Урала определена в 50-60 млн м³, из них около ½ лиственной древесины. Объём рубок в таких размерах в районе рационален, поскольку соответствует приросту древесины.

В Прикамье сосредоточены основные ресурсы еловой древесины. Здесь работают Краснокамский, Соликамский и Красновишерский целлюлозно-бумажные комбинаты - основные производители бумаги наряду с Пермским, Новолялинским и Туринским комбинатами. Всего Урал даёт более1/5 всей бумаги в стране.

Производство спичек размещено ближе к ресурсам осиновой древесины (Уфа, Туринск). Издавна развита лесохимия с производством древесного угля (в том числе как технологического топлива для чёрной металлургии), скипидара, канифоли, уксусной кислоты Пермь, Яйва и т.д.

Основные лесные массивы сосредоточены на севере, а лесозаготовки ведутся в южных и центральных частях, т.о. одним из направлений дальнейшего развития промышленности является постепенный сдвиг производства в северные районы Урала.

Строительный комплекс располагает значительной по объёму и составу базой минерально-строительного сырья. Она включает множество эксплуатируемых месторождений природных каменных материалов (мрамора, гранита и др.), огнеупорных материалов, цементного сырья и т.д. Наряду с этим характерно использование отходов чёрной металлургии и других отраслей промышленности. Крупнейшие центры цементной промышленности - Магнитогорск, Еманжелинск (Челябинская обл.); огнеупоров, в тои числе магнезитовых (Сатка) и шамотных (Сухой Лог).

Значительная роль принадлежит Уралу по производству сборного железобетона, домов в панельном исполнении, кирпича, гипса, щебня и другой продукции, которая поступает во многие регионы страны.

На Урале лёгкая и пищевая промышленность развиты пока недостаточно. В район ввозится много товаров народного потребления и продуктов питания из других регионов страны. Из отраслей легкой промышленности наиболее развиты кожевенно-обувная (Свердловская, Пермская, Челябинская обл.), здесь же сосредоточена большая часть трикотажных предприятий. Хлопчато-бумажная промышленность развита в Челябинской обл., шёлковая - в Пермской и Оренбургской. Развитие лёгкой промышленности в регионе позволяет решать проблему использования ресурсов женского труда в районах концентрации тяжёлой промышленности.

Агропромышленный комплекс специализирован на производстве зерновой и животноводческой продукции. Площадь сельскохозяйственных угодий 35 млн га, из них 22,4 млн га заняты пашней, а 12,6 млн – естественными кормовыми угодьями. Около 60% всех угодий приходится на Южный, остальные – на Средний и Западный Урал.

В структуре посевных площадей зерновые культуры составляют около – 2/5, а кормовые - более 1/3. Остальное приходится примерно в равных долях на технические культуры , картофель и овощи. Наиболее крупной долей зерновых культур отличается Оренбургская, Курганская и Челябинская области, технические (подсолнечник, сахарная свекла, лён) - Оренбургская, Пермская обл. и Башкортостан, картофеля и овощей - Свердловская, Пермская обл., Удмуртия, кормовых культур – Пермская и Свердловская обл. По валовому сбору зерна (от 9 до 16 млн т) Урал уступает только Северному Кавказу и Западной Сибири. По производству картофеля Урал занимает второе место в стране, уступая лишь Центральному району, а овощей - третье (вслед за Центральным районом и Северным Кавказом).

Животноводство в районе имеет мясо-молочное направление. При этом показательно, что по производству мяса район занимает первое место в стране, а молока – на втором (после Центрального района).

Специализация сельского хозяйства Урала меняется с севера на юг. В северной части района молочное животноводство и свиноводство сочетаются с выращиванием картофеля, овощей, льна, ячменя и овса. Южная и юго-восточная части - важнейшие зерновые районы, специализированные на производстве сильных высокобелковых пшениц. Здесь также развиты мясное животноводство и овцеводство. Башкортостан выделяется производством мёда.

Транспортный комплекс обеспечивает взаимодействие составных элементов хозяйства. Особенности экономико-географического положения Урала определили конфигурацию его транспортной сети, в которой преобладают широтные направления. Построена меридианная железная дорога, выполняющая внутрирайонные перевозки. Транспорт района отличается высокой грузонапряжённостью, осуществляя перевозки массовых грузов внутри района и транзитные. Преобладает железнодорожный транспорт, наряду с ним хорошо развит трубопроводный. Через Северный и Центральный Урал проложено несколько ниток нефте- и газопроводов из Западной Сибири в европейскую часть страны и за рубеж. Автомобильный транспорт имеет большое значение для внутрирайонных перевозок. Недостаточны протяжённость и качество автомобильных дорог.

|

Отрасли специализации |

||

|

Отрасли специализации |

Доля производства в России |

Примеры предприятий |

|

Машиностроение |

13 |

Екатеринбург, Свердловск |

|

Зерно |

15 |

Арти, Челябинск, Башкирия |

|

Чёрная металлургия |

41 |

Уральская Металлургическая база |

|

Химическая и нефтяная промышленность |

11 |

Березники, Соликамск, Салават |

|

Цветная металлургия |

20 |

Челябинск, Орёл, Красноуральск, Каменно-уральск, Уфлей |

Транспорт

Транспортное значение Урала определяется его ролью связующего и распределительного узла между западной и восточной областями РФ.

Грузонапряженность на отдельных железнодорожных и автомобильных магистралях района в 3 - 4 раза выше средней по РФ.

Эксплуатационная протяженность железных дорог более 4,7 тыс. км.

(перевозят около 40% грузов), автомобильных дорог - около 93 тыс. км (54% от объема перевозок) и водных путей - 4,7 тыс. км (около 6% грузоперевозок).

Разветвленная сеть, нефтепроводов связывает Урал с Западной Сибирью,

Средней Азией, Казахстаном и европейской частью России.

Важнейшая проблема Урала заключаются в получении инвестиций, необходимых для обновления основных фондов, В замене нуждаются 25% всех основных фондов. В доменном производстве устарело 93% фондов, а в прокатном

- 83%. Инвестиции необходимы также под внедрение новых технология.

Приоритетная проблема - комплексное использование полезных ископаемых

- Уральские руды по своему составу многокомпонентные: при извлечении железных руд в отвалы идут медь, сера, хром и другие компоненты. В то же время содержание цветных металлов в железных рудах близко к промышленным рудам. Также использование отходов добычи руды и металлургического производства - колоссальный резерв дополнительной добычи химической продукции и строительных материалов.

На очереди решение проблемы установления прямой железнодорожной связи

Урала с Северным районом, что обеспечивает короткую связь района с

Печорским угольным бассейном в Республике Коми, а также морским побережьем – г. Архангельск, а в перспективе и с г. Нарьян-Маром.

|

Роль Урала во внешнеэкономической деятельности России Области и республики Урала относятся к крупным экспортерам России. Так, Свердловская область по объему экспорта занимает 4-е место среди субъектов РФ, Челябинская – 8-е, Пермская – 12-е, Республика Башкортостан – 13-е, Оренбургская область – 19-е и Удмуртская республика – 25-е место. Высокий внешнеэкономический и инвестиционный потенциал региона связан с наличием богатой сырьевой базы, относительно развитой инфраструктурой и высококвалифицированной рабочей силой, достаточно разработанным внешнеэкономическим и инвестиционным законодательством. Производя более 14% валового внутреннего продукта, 17,6% промышленной продукции РФ, Уральский район занимает в общем объеме экспорта страны 12%, импорта - 7,4%, численности предприятий с иностранным капиталом - 7,1%. Принимая во внимание внутреннее географическое положение Урала, его старопромышленный характер, можно заключить, что степень использования экспортного потенциала региона достаточно высока. Отставание наблюдается в привлечении иностранных инвестиций. В 1998 г. на Урал приходилось лишь 3,64% иностранных инвестиций в экономику РФ. По абсолютным объемам экспорта и импорта лидирует Свердловская область, хотя на душу населения здесь приходится стоимости импорта меньше, чем в Челябинской, Пермской и Оренбургской областях. В суммарном импорте России наибольший удельный вес занимают г. Москва (37,6%), г. Санкт-Петербург (8%), Тюменская область (4,4%). Участие Урала в мирохозяйственных связях стало важным условием его развития в последние девять лет. Чем больше объемы вывоза, тем лучше финансовое положение предприятий и местных бюджетов, ниже уровень безработицы, выше благосостояние населения. Эти зависимости характерны прежде всего для субъектов РФ с топливодобывающей, металлургической, сырьевой специализацией. Ориентация на экспорт энергоресурсов, металлов, химической и лесной продукции обеспечила ряду субъектов России относительное благополучие в условиях низкого внутреннего платежеспособного спроса. Регионы, не обладающие минеральными ресурсами, с относительно развитой обрабатывающей промышленностью, оказались в худшем положении и слабо интегрированными в мировую экономику. Анализ внешней торговли регионов России за 1997 г. показал, что лишь в 15 субъектах РФ степень открытости экономики, измеряемая как доля экспорта в ВРП, выше среднего российского показателя. В их число входят г. Москва, Липецкая, Ленинградская, Мурманская, Вологодская, Тюменская области, Красноярский край и др. На эту группу регионов приходится 35% производства ВВП страны и 63% общей стоимости экспорта России. В силу асимметрии регионов страны по масштабам потенциала большинство субъектов РФ слабо интегрировано в мировую экономику, доля экспорта в их ВРП незначительна. Структура внешнеторговых связей Урала В целом по Уральскому экономическому району в структуре экспорта на сырьевые товары приходится 90%. Половину валютных доходов Урал получает от экспорта черных металлов. На втором месте по значимости в стоимости общего объема экспорта Урала – продукция топливной и нефтехимической промышленности, на третьем – цветные металлы. Большей частью экспортируются металлы необработанные. Готовые металлические изделия пользуются меньшим внешним спросом из-за их недостаточной конкурентоспособности. Объем экспорта услуг составляет менее 2% и не играет большой роли во внешнеэкономической деятельности региона. В импорте преобладает продукция топливно-энергетического комплекса, машины и оборудование, транспортные средства, продукты питания. Во всех субъектах РФ, входящих в состав Уральского района, за исключением Курганской области, экспорт товаров превышает их импорт. В 1998 г. наибольший удельный вес в экспорте Свердловской области занимали цветные и черные металлы (32 и 20% соответственно), а так же химическая продукция (24,5%)1. На медь и алюминий приходится по 12% от стоимости экспорта области. 35% необработанного алюминия поступает в Нидерланды, 43% – на Виргинские острова. Уральский никель покупают Нидерланды и Финляндия. Титан поставляется в 28 стран мира, из которых основными импортерами являются Германия (43%) и США (23%). В 1998 г. экспорт продукции цветной металлургии в стоимостном выражении сократился на 16% из-за снижения контрактных цен на все цветные металлы, кроме титана. Экспорт проката черных металлов осуществляется в Казахстан (34,7%), США и Канаду (17,6%), Бельгию (17,5%), Германию (8,1%), Узбекистан (7,5%). Экспорт углеродистой стали в страны дальнего зарубежья в 1998 г. снизился в 2 раза, отходов и лома черных металлов, труб на 23-24%. Благодаря некоторому снижению экспорта черных металлов вследствие протекционистских мероприятий многих стран мира в отношении российской металлопродукции увеличилась доля машин и оборудования в экспорте области, составив более 10% в 1998 г. При этом в структуре экспорта в страны СНГ их удельный вес достиг почти 36%. Машины и оборудование, производимые в Свердловской области, покупают в 29 странах мира, из них 8 – государства-участники СНГ. Область экспортирует двигатели внутреннего сгорания, электродвигатели, трансформаторы, грузовые автомобили, тракторы, аккумуляторы, мотоциклы. Основными торговыми партнерами в экспорте машинотехнической продукции выступают: Казахстан и Украина, Китай, Монголия, Финляндия, Вьетнам. США и Германия закупают 8% и 6,8% экспорта мотоциклов соответственно. На древесину и изделия из нее приходится 2,2% внешнеторгового оборота Свердловской области. Треть экспорта – необработанные лесоматериалы, которые вывозятся в основном в страны дальнего зарубежья. Продукция уральской целлюлозно-бумажной промышленности пользуется спросом преимущественно в СНГ: Узбекистан (100% экспорта целлюлозы), Казахстан (76% экспорта бумаги и картона). В натуральном выражении растет физический объем поставок за рубеж необработанных лесоматериалов, мотоциклов, грузовых автомобилей, асбеста, газетной бумаги, никеля. В 1998 г. объем вывоза за рубеж продукции Свердловского военно-промышленного комплекса вырос на 25% по сравнению с 1997 г. Продовольственные товары составляют 18% импорта товаров в Свердловскую область, продукция нефтехимического комплекса – 14,6%, топливно-энергетические товары – 6%, продукция машиностроения – 29,5%. Особенно изменилась структура импорта из стран СНГ при сокращении его доли в импортных поставках области с 53% в 1997 г. до 30% в 1998 г. Снизился удельный вес продовольственных товаров, изделий из черных металлов, продукции машиностроения. Одновременно, в два раза увеличилась доля топливно-энергетического комплекса. В импорте продовольствия преобладают: растительное масло (9-10%), хлебные злаки (3,4%), виноградные вина (9,5%), фрукты (7-8%), говядина, свинина. На мясопродукты приходится 1/5 импорта Свердловской области. Существенных изменений в географической структуре внешнеторгового оборота не произошло. По сравнению с 1995 г. доля Нидерландов в экспорте Свердловской области выросла с 9,3% до 20,1%, США – с 15,5 до 16,5%, Германии – с 3,8 до 4,3%. Удельный вес Великобритании и Казахстана за четыре года практически не изменился. Крупнейшими уральскими предприятиями-экспортерами являются: в Свердловской области - АО “Нижнетагильский металлургический комбинат”, Металлургический завод им. Серова, Серовский завод ферросплавов, АО “Богословский алюминиевый завод”, “Уральский алюминиевый завод”, АО Сухоложский завод “Вторцветмет”, АО Комбинат “Урал-электромедь”, Уральский электрохимический комбинат, Верхне-Салдинское металлургическое объединение; в Челябинской области - Магнитогорский металлургический комбинат, АО “Мечел”, Челябинский электрометаллургический комбинат, Кыштымский медеэлектролитный завод, АО “Уфалейникель”, Челябинский электролитный завод, ПО “Маяк”; в Пермской области - АО “Уралкалий”, ПО “Пермьнефть”, АО “Лукойл Пермнефтеоргсинтез”, АО “Азот”, АО “Метанол”, Березниковский химический завод; в Оренбургской области - “Южуралникель”, “Оренбурггазпром”, АО “Оренород”, Орско-Халиловский металлургический комбинат; в Курганской области - АО “Синтез” (лекарственные препараты и витамины), “Кургансельмаш”, завод химического машиностроения, “Мегаполис”, Арматурный завод; в Республике Башкортостан - АНК “Башнефть”, ОАО “Салаватнефтеоргсинтез”, АО “Каучук”, Уфимский завод синтетического спирта, Туймазинский завод технического углерода. Экологические проблемы. Почти вся территория Урала подвержена мощной антропогенной нагрузке. Особенно негативное влияние на состояние окружающей среды в районе оказывают горно-добывающая промышленность, черная и цветная металлургия, химическая и нефтехимическая промышленность, тепло – и гидроэнергетика, лесозаготовки. В настощее время Урал считается зоной экологического бедствия – семь городов занесены в “ черную ” экологическую книгу России: Екатеренбург, Курган, Нижний Тагил, Пермь, Магнитогорск, Каменск-Уральский, Челябинск. В атмосферу Урала толь горными и металлургическими предприятиями выбрасываются сотни тысяч тонн вредных веществ ежегодно. Отходы производств почти не утилизируются, в регионе скопилось свыше 2,5 млрд. Куб. Метр. Отходов горного и металлургического производства. Тысячи гектаров земель изымаются под горные работы, загрязняются подземные и поверхностные воды, почвы, атмосфера, уничтожается растительность. Часть территории Южного Урала подверглась радиоактивному загрязнению. Несомненно, экологический кризис ставит под угрозу успех экономических реформ в регионе, так как требуемые затраты на ликвидацию хотя бы основных экологических нарушений в несколько раз превышают суммы, выделяемые для этих целей во всей стране. |

В состав современного Уральского федерального округа входят следующие регионы: Свердловская, Курганская, Тюменская и Челябинская области, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Общая площадь территории округа составляет около 1790 тыс. км 2 . Столицей федерального округа является центр Свердловской области г. Екатеринбург.

Уральский федеральный округ имеет очень благоприятное экономико-географическое положение. Располагаясь в центральной части страны между экономически развитой западной частью России и богатыми природными ресурсами восточными территориями, Урал выполняет роль транзитного макрорегиона. Близкое расположение к рынкам сбыта готовой продукции позволяет снизить затраты на логистику товаров и услуг. Благоприятное экономико-географическое положение Урала усиливает его роль в межрегиональном географическом разделении труда.

Изучение историко-географических особенностей освоения и заселения территории Урала продиктовано необходимостью выявления культурно-исторических, социально-экономических и природных предпосылок и факторов, которые способствовали формированию современного экономического комплекса Урала как старопромышленного региона. Для понимания термина «старопромышленный регион» необходимо проанализировать теорию деиндустриализации и постиндустриального общества Д. Белла. В ней указано, что экономическое развитие общества проходит три основных стадии: доиндустриальную, индустриальную и постиндустриальную. В доиндустриальном обществе основными отраслями являются добывающие отрасли, сельское хозяйство, рыбная, лесная и горнодобывающая промышленность. В индустриальном обществе доминируют перерабатывающие отрасли – машиностроение, легкая и пищевая промышленность. В постиндустриальной стадии основными отраслями, которые будут являться базисом экономического развития, становятся отрасли нематериального производства: наука, образование, торговля, финансы, страхование, здравоохранение. Ведущую роль в постиндустриальном обществе приобретают сфера услуг, наука и образование, корпорации уступают главное место университетам, а бизнесмены - ученым и профессиональным специалистам.

К числу старопромышленных относятся те регионы, в которых системообразующие отрасли в силу колебаний спроса и под влиянием научно-технического прогресса стагнируют, убыточны или прекратили существование. В результате подобного рода территории переходят из ранга высокоразвитых в депрессивные. Но, как правило, в настоящее время негативные процессы в промышленности, связанные с научно-техническим прогрессом, затрагивают лишь небольшие ареалы, поскольку современное производство диверсифицировано. Как старопромышленный регион, Урал характеризуется высоким уровнем развития промышленности со сложившейся устойчивой структурой производственного комплекса. Традиционно Урал специализируется на отраслях топливно-энергетического комплекса, горнометаллургической промышленности, машиностроении, оборонной промышленности, отраслях основной химии и нефтехимии.

Этапы хозяйственного освоения и заселения территории Урала мы рассмотрим в рамках дореволюционного и советского периодов. Дореволюционный период анализируется с конца XVI в., то есть с момента начала русской колонизации Урала, до Октябрьской социалистической революции 1917 г. Советский период охватывает временной промежуток с 1917 по 1989 гг.

В качестве методологической основы выделения хронологических периодов принимается формационный подход. В его рамках четко выделено представление о социально-экономических формациях, последовательно сменяющих друг друга: первобытнообщинный строй, рабовладельческий строй, феодализм, социализм, коммунизм. Следовательно, феодальной и капиталистической формации соответствует дореволюционный период, а социалистической формации – советский период.

Развитие первых поселений на Урале началось с приходом первых русских поселенцев. Расположение Урала на границе Европы и Азии имело большое значение для дальнейшего освоения Сибири и Дальнего Востока. Срединное положение Урала между европейской и азиатской частями России определило его роль посредника в экономических взаимоотношениях между ними. Наиболее глубокое освоение Урала началось с приходом в XVI-XVIII вв. первых русских землепроходцев преимущественно с северо-запада и запада России. Объективная необходимость овладения столь огромной территорией, как Урал, объяснялась особенностями этногеополитического положения Российского государства. Оно расположено внутри материка, в стороне от главных мировых морских путей, а внутренний динамизм русской нации способствовал вовлечению в хозяйственный оборот богатейших природных ресурсов неосвоенных или слабозаселенных территорий.

Дальнейшее продвижение переселенцев вглубь Урала потребовало строительства укрепленных населенных пунктов, которые бы выполняли функцию контроля над территорией. С этой целью на восточном склоне Урала, по пути следования первых русских переселенцев, строятся и укрепляются городки Лозьвинск (основан в 1589 г.) и Пелым (основан в 1593 г.), которые также выполняли функцию сбора дорожного налога – ясака. Строительство этих двух первых городков можно считать переломным моментом в развитии всего Урала.

Одновременно со строительством укрепленных городков в средних частях Зауралья и Приуралья происходит дальнейшее развитие торговых взаимоотношений, что требует строительства новой, более короткой сухопутной дороги. В 1595 г. был издан указ о создании прямой дороги от Соликамска до верховьев р. Туры, и это сумел сделать Артемий Бабинов, «соликамский» посадский человек. В официальной переписке эта дорога носила название «Соликамско-Верхотурский тракт», а в народе была известна как «Бабиновская дорога».

Таким образом, в сферу влияния славянского населения вовлекалось все большее количество новых территорий. Не учитывая то, что русские поселенцы старались поддерживать стабильные и добрососедские отношения с местным населением, становившийся все более интенсивным торговый оборот потребовал строительства укрепленного населенного пункта, с помощью которого можно было бы обезопасить транспортное сообщение по новой дороге. Новый населенный пункт должен был бы выполнять не только военно-стратегические, но и административно-торговые функции. В 1598 г. чердынским воеводой Сарыч Шестаковичем на месте туземного городка Неромкура был построен новый город-таможня Верхотурье, который приобрел выдающееся значение в жизни Зауралья. Проходившая через Верхотурье дорога стала основной «государевой», поскольку ездить дорогами запрещалось из фискальных целей. Следовательно, основной поток ямской гоньбы шел через Верхотурье. Через два года после основания Верхотурья на середине пути между Верхотурьем и Тюменью на р. Туре, в 1600 г., возникает город Туринск – второй по времени возникновения на Среднем Урале.

Дальнейшее освоение Зауралья в середине XVII – XVIII века приводит к росту многочисленных крестьянских слобод и монастырских владений на реках Туре, Нейве, Тагиле, Исети. Развивающийся земледельческий район охранялся линиями построенных городков – крепостей. В данный период русский населенный пункт Сибири и Урала XVII – XVIII века представляет собой поселение с укрепленными деревянными стенами, с торговым промыслово-промышленным профилем, с государственными, культовыми, частными службами и зданиями.

Коренной перелом в развитии Урала происходит в XVIII веке и связан с началом правления Петра I. В данный исторический период на Урале возникает горнозаводская промышленность, развитие которой оказало огромное влияние на поселения, изменив их функциональную структуру, планировку и социально-профессиональный состав населения. В конце XVII века большинство железоделательных заводов в России концентрировались в двух районах – тульско-каширском и олонецком. При этом качество выпускаемого русского железа было неудовлетворительным, а объем его выпуска был недостаточным для потребностей внутреннего рынка. Данные обстоятельства потребовали увеличения выпуска металла и улучшения его качества. Росту внутреннего спроса на железо способствовала Северная война, в которой Россия боролась за выход к Балтийскому морю. Поэтому строительство металлургических заводов на Урале было призвано, в первую очередь, обеспечить армию качественным металлом для вооружений.

Соответственно, функциональная структура поселений стала постепенно трансформироваться от сельскохозяйственной к промышленной (горнозаводской) и торговой. Те поселения, которые возникли в более ранний период и функции которых не претерпели трансформации, оказались не способны к дальнейшему позитивному развитию. В этом плане показателен пример Верхотурья, главная функция которого (военно-административная) оказалась невостребованной в изменившихся экономических условиях.

Размещение первых металлургических мануфактур на Среднем Урале в конце XVII – начале XVIII века подчинялось следующим требованиям: близость железорудных месторождений; наличие реки, способной привести в движение заводские механизмы (на Урале имелось большое количество мелких речек); достаточное количество леса как источника топлива; близость судоходных рек для транспортировки заводской продукции и возможности снабжения населения. Поэтому первые горнозаводские поселения возникали вокруг крупных месторождений рудных полезных ископаемых, на базе которых создавались первые металлургические заводы.

Превалирующая часть многочисленных заводских и административно-торговых поселений образовалась в среднем Приуралье и Зауралье в первой трети XVIII века, образовав своего рода полукольцо, внутри которого, особенно с восточной его стороны, находились все заводы. Характер расположения первых металлургических заводов – Невьянского (1701 г.), Каменского (1701 г.), Алапаевского (1704 г.), Уктусского (1704 г.), Выйского (1722 г.), Нижнетагильского (1725 г.), Екатеринбургского (1723 г.), сформировавшихся внутри полукольца поселений-крепостей (Соликамск, Верхотурье, Кунгур, Уфа, Ирбит, Тюмень, Туринск, Чердынь) наглядно это характеризует.

К концу XVIII века на Урале формируется своеобразный тип территориальной организации горнометаллургической промышленности, характеризующийся четкой разноуровневой организацией. На первом уровне размещался металлургический завод, к которому прикреплялись рудники и земельно-лесные угодья (заводские дачи). В случае принадлежности группы дач одному владельцу происходило выделение заводского округа – производственно-хозяйственной единицы, в составе которой находились группы заводов.

Большинство заводов сразу строились в виде крупных мануфактур. Специфика техники и технологии металлургического производства того периода, состоявшая в относительной сложности заводских устройств и ограниченных возможностях водяной энергетики, предопределила возникновение своеобразного разделения труда: внутреннего – внутри завода (между цехами) и внешнего – между заводами. При сохранении исходного единства производственного процесса (хотя он и не мог быть в условиях мануфактурного производства непрерывным) это вело к усложнению производственных связей и, соответственно, к сложной структуре производственного комплекса. Эта особенность привела к тому, что каждая такая мануфактура стала представлять собой исторически сложившийся комплекс металлургических предприятий – основных (доменных) и вспомогательных (железоделательных), которые находились между собой в тесных взаимосвязях и имели единую сырьевую, транспортную, а нередко и энергетическую систему. Характер производственных взаимоотношений приводил к усилению межселенных экономико-производственных связей.

Типичным примером подобного рода были Нижне-Тагильские заводы. В начале XIX в. сюда входили два доменных (Нижне-Тагильский и Верхне-Салдинский), шесть железоделательных (два Лайских, Черноисточинский, Висимо-Уткинский, Висимо-Шайтанский и Нижнее-Салдинский), а также Выйский медеплавильный заводы, соединенные между собой заводскими трактами. Вместе с сырьевой базой (рудники и лесные массивы, расположенные на территории заводских «дач») они составляли единый территориально-производственный комплекс окружного заводского хозяйства.

Период XVII – XVIII вв. стал наиболее решающим для развития Урала. В этот период сформировался общий рисунок размещения населенных пунктов на территории Урала, возникавших на базе пространственного комбинирования добычи руды и угля, получения полуфабрикатов и готовой продукции. Огромное значение для дальнейшего развития Среднего Урала оказало перемещение к югу трассы Сибирского тракта и его перевального участка через Урал к Екатеринбургу (на реке Исети). Поэтому многие поселения, оказавшиеся в стороне от строящихся транспортных путей, оказались в упадке.

Следующий этап в развитии Урала связан с развитием капиталистических отношений. В период своего наивысшего развития в XVIII в. уральские заводы производили большую часть чугуна и меди в стране. В конце XVIII в. среднеуральская горнозаводская промышленность вступила в полосу застоя, который длился более 100 лет. Кризис горнозаводской промышленности, на наш взгляд, был обусловлен преимущественно экстенсивным характером освоения территории при размещении металлургических производств, преимущественном использовании крепостного труда и несовершенстве управления. Поэтому сохранявшиеся элементы феодального строя тормозили дальнейшее промышленное развитие Урала, что приводило к проигрышам в конкурентной борьбе с промышленным Югом России.

Окружная система, показавшая свою эффективность в феодальный период, оказалась неспособной к дальнейшей индустриально-капиталистической трансформации. Нормальное функционирование окружной системы было возможно лишь в условиях крепостного права, а также монопольного положения уральских заводчиков. Экономические преференции обеспечивали оптимальное управление всей производственной системой, что позволяло четко реагировать на меняющуюся хозяйственную конъюнктуру. «Самодостаточность» уральской горнозаводской системы способствовала ее технологической устойчивости, но отрицательно сказывалась на развитии рыночных механизмов хозяйствования.

Кризис, в котором оказалась окружная система, в первую очередь отразился на горнозаводских деревнях и заводских поселках, которые находились в тесной социально-экономической зависимости от металлургических заводов. В населенных пунктах не происходило роста экономической структуры, ядром которой была горнозаводская промышленность, при одновременном недостаточном развитии так называемых «городских» функций, связанных с обслуживанием населения. Как следствие, замедляются темпы возникновения горнозаводских поселений, новые городские поселения не возникали вплоть до отмены крепостного права (1861 г.)

В течение XIX в. происходит рост крупных административных и промышленных центров (в частности, Екатеринбурга). Это было связано с началом крупного железнодорожного строительства и концентрацией промышленности в районах богатыми железной рудой (восточные склоны Уральского хребта и его осевая зона). Другие поселения, особенно те, в которых располагались железоделательные заводы вспомогательного типа (передельные), постепенно приходили в упадок (например, Висимо-Шайтанск, Лая).

После отмены крепостного права Урал проигрывает в конкурентной борьбе за право поставок металла на внутренний рынок страны. В результате замедляются темпы развития городских поселений Среднего Урала. В это время основная часть городского населения сосредотачивалась в горнопромышленной части Среднего Урала и на равнинах Зауралья.

Таким образом, в дореволюционный период большинство населенных пунктов возникали в горнопромышленной полосе, а их ядром являлись завод, пруд и плотина. В горнозаводских поселках преобладала одноэтажная застройка, а наиболее крупными постройками являлись административные здания или церкви.

Начало советского периода развития Урала проходило в чрезвычайно противоречивых условиях. Октябрьская революция 1917 г. обусловила резкую и непоследовательную смену вектора социально-экономического развития страны с одновременным переходом к принципиально иному типу хозяйствования – плановому. Произошел глубочайший разрыв в сформировавшихся механизмах урбанизации и в сложившихся традициях городской жизни на Урале. Урбанизационные процессы стали трансформироваться на индустриальной основе. Акцентирование экономической политики государства на индустриализации страны и создании второй рудно-металлургической базы на Урале обусловили приоритетное развитие отраслей тяжелой промышленности. С тех пор «социалистическая индустриализация» и урбанизация оказались неразрывно связанными в процессе исторического развития советского общества. Поэтому роль государства в развитии урбанизационных процессов начиная с 1930-х гг. усилилась, что привело к быстрому росту городского населения.

В существовавших исторических условиях этот процесс оказался гипертрофированным и сжатым во времени. Это произошло под влиянием двух групп факторов – внешних, которые вытекали из объективного положения страны, и внутренних, привнесенных политической системой – командно-административной системой управления, предельным контролем и распоряжением ресурсами из центра, форсированным характером развития при ограниченности и жесткой экономии ресурсов. Развитие поселений тесно связывалось с развитием хозяйства на основе пятилетних планов, которые являлись составной частью долговременных генеральных планов развития хозяйства страны.

Большое количество разнообразных минерально-сырьевых ресурсов и сформировавшиеся традиции горнозаводской промышленности предопределили дальнейшую специализацию хозяйства Среднего Урала в отраслях тяжелой промышленности: черной и цветной металлургии, переработке и заготовке древесины, химической промышленности, машиностроении, производстве строительных материалов и т.д.

Индустриализация страны привела к постепенному формированию новой социально-профессиональной структуры общества. Появились социальные группы рабочих и служащих. Строительство новых предприятий требовало рабочих рук, которых в годы первых пятилеток не хватало. Основным источником пополнения рабочего класса стало крестьянство. Высвобождавшиеся из сельского хозяйства трудовые резервы постепенно перемещались в города и поселки городского типа.

В связи с началом Великой Отечественной войны в СССР не был закончен план развития народного хозяйства, намеченного на третью пятилетку. Вся промышленность Урала перестроила свою работу на удовлетворение военных нужд. Основная масса эвакуированных предприятий и прибывающего населения размещались в городах. В послевоенное время сохраняется тенденция к дальнейшей концентрации промышленного производства в уже сложившихся промышленных узлах и центрах. Практически прекращается процесс возникновения новых населенных пунктов, их число постепенно стабилизируется, поскольку их количественный рост перешел в качественный. В городах и поселках развивается социальная инфраструктура, строится жилье, школы, детские сады, больницы и т.д.

Стабилизация числа населенных пунктов с середины 1970-х гг. произошла, в первую очередь, по экономическим причинам. Практиковавшаяся в советском экономическом планировании ориентированность на повышение производственных показателей в пятилетних планах при кажущемся положительном характере, однако, приводила к накоплению ресурсно-факторных противоречий в экономике. В силу ограниченности трудовых и природных ресурсов наступил предел экстенсивного роста населенных пунктов. Наличествующие ресурсы не могли обеспечить фактор роста. Поэтому происходил постепенный спад объемов производимой продукции на промышленных предприятиях.

Особенно отчетливо это проявилось в области горнодобывающих предприятий. Повышение планов выработки, в частности, объемов добычи минерального сырья, приводило к более быстрому истощению сырьевой базы. При этом возникала необходимость в освоении других месторождений, обновления и реконструкции производственных фондов промышленности. К тому же в стране началось промышленное освоение других территорий, перераспределялись финансовые и трудовые ресурсы. Недооценка экономической конъюнктуры внешних рынков сбыта в долгосрочной перспективе привела к тому, что были потеряны возможности для диверсификации или переориентации экономической сферы населенных пунктов на современном этапе.

Проведенный историко-географический анализ формирования социально-экономического облика Уральского региона показал, что он прошел несколько этапов своего развития. Основные экономико-географические особенности региона обусловлены более чем трехсотлетним промышленным развитием.

7. Уральский регион: экономико-географическое ресурсоведение

Развитие территориальных социально-экономических систем и общества связано с использованием природных ресурсов и энергии, которые представляют собой те природные блага, которые уже используются либо могут быть применены человеком в обозримом будущем. Поэтому в блоке географических и региональных наук сформировалась отдельная научная дисциплина – экономико-географическое ресурсоведение, которая занимается проблемами изучения территориального размещения природных ресурсов, их структуры и территориальных сочетаний, экономической оценкой и рациональным использованием. Таким образом, под природными ресурсами мы понимаем компоненты природной среды, которые использует человек в своей хозяйственно-экономической деятельности.

Крупные территориальные различия в сочетаниях природных ресурсов оказывают значительное влияние на развитие производительных сил. В первую очередь, на развитие производства оказывает влияние наличие минерально-сырьевых и топливно-энергетических ресурсов и воды. Предприятия, занимающиеся переработкой минерально-сырьевых ресурсов, располагаются в районах с выгодным транспортно-географическим положением (это позволяет сократить время доставки продукции потребителям), либо в пределах транспортной доступности к источникам сырья. Цветная металлургия является более энергоемким производством, и, как правило, тяготеет к таким ареалам, в которые рациональнее транспортировать топливо и энергию, либо к таким, где имеется их избыток. Производство алюминия требует большого количества электроэнергии на единицу производимой продукции. Поэтому большое число алюминиевых производств располагается в районах, изобилующих источниками недорогой электроэнергии, в первую очередь, ГЭС. Предприятия черной металлургии тяготеют к крупным транспортным артериям или источникам сырья.

Химические производства (производство серной кислоты, удобрений, синтетических волокон, каучука и.д.) в связи с трудностью транспортировки продукции располагаются вблизи предприятий-потребителей, нефтепроводов, разрабатываемых месторождений нефти и морских портов.

Одним из главнейших факторов-ограничителей вразмещении промышленности являются водные ресурсы. Их оценивают по запасам, качеству и сезонным колебаниям по количеству и качеству. Особенно водоемкими отраслями являются химическая промышленность, черная металлургия, целлюлозно-бумажная промышленность и гидроэнергетика. К сожалению, с каждым годом уменьшаются запасы пригодной для использования чистой пресной воды, что особенно важно для пищевой промышленности. Это обстоятельство вынуждает предприятия изменять свойства воды путем доочистки, но это вызывает дополнительные затраты. В связи с этим выбору источников водоснабжения уделяется большое внимание, а экологические требования к качеству очистных сооружений увеличиваются. Богатство запасов и разнообразие природных ресурсов создают дополнительные конкурентные преимущества для развития промышленности.

Основной характеристикой природных ресурсов является возможность их использования при данном уровне развития производительных сил для удовлетворения потребностей общества и промышленности. Для включения тех или иных элементов природы в категорию природных ресурсов применяются критерии экономической целесообразности использования и наличия потребностей потребителей, а также техническая возможность вовлечения в хозяйственный оборот.

В процессе производственной деятельности природные ресурсы подвергаются переработке в продукцию с заданными свойствами, нужными потребителю. Те ресурсы, которые подверглись изменениям в ходе производственных процессов и подлежат последующей переработке, переходят в разряд сырья (например, добытая руда). Другая часть природных ресурсов, которая оценена в количественном выражении и пригодна к использованию при достигнутом уровне развития производительных сил, является запасами.

Основные виды природных ресурсов можно классифицировать по следующим признакам:

1.по происхождению – минеральные ресурсы, биологические ресурсы (растительные и животные), земельные, климатические, водные ресурсы;

2. по способу использования – промышленного и сельскохозяйственного производства, непроизводственной сферы;

3.по степени запасов и возможности возобновления – исчерпаемые, в том числе возобновимые (биологические, земельные, водные и др.) и невозобновимые (минеральные), практически неисчерпаемые (солнечная энергия, геотермальная и гидроэнергия).

Помимо классификации природных ресурсов проводится их количественная и качественная оценка, и изучение их территориальных сочетаний (ТСПР) в регионах как фактора развития коммерческо-производственных кластеров. Общая оценка природных ресурсов региона формируется из частных оценок отдельных видов ресурсов, что дает возможность определить их совокупность – природно-ресурсный потенциал (ПРП).

Природно-ресурсный потенциал служит основой для природно-ресурсного районирования, при котором выделяются природно-ресурсные регионы. Они представляют собой территории, каждая из которых в рамках определенных границ отличается от соседних с ней территорий величиной и структурой своего природно-ресурсного потенциала. Полученная оценка ПРП служит основой изучения структуры и степени применения этого потенциала на той или иной территории. Разница между общей величиной ПРП и той его частью, которая используется в хозяйственной деятельности, отражает дальнейшие возможности эксплуатации природных ресурсов территории. Одной из главной составляющих оценки ПРП является экономическая оценка природных ресурсов. Так как Средний Урал характеризуется большим уровнем развития горнодобывающей промышленности, более подробно остановимся на оценке минеральных ресурсов. Минеральное сырье получают путем разработки месторождений полезных ископаемых, в которых полезное вещество содержится в количестве, экономически оправдывающем его добычу. Все месторождения оцениваются с геологической, технической и экономической точек зрения.

Геологическая оценка месторождения показывает количество и качество полезного ископаемого, условия, глубину, форму залегания (пласт, жила или шток) и другие необходимые сведения о нем. Основное значение имеет количество (запас) полезного ископаемого в месторождении. Запасы делятся на балансовые и забалансовые. В число первых входят такие запасы, в которых полезные ископаемые по своим размерам, качеству и условиям залегания удовлетворяют требованиям потребителей (промышленных предприятий) и требованиям по добыче. Все остальные запасы, которые не удовлетворяют данным требованиям, переходят в число забалансовых. Перевод забалансовых запасов в категорию балансовых происходит, как правило, после исчерпания последних.

На сегодняшний день в Свердловской области не ведется крупной промышленной разработки месторождений железных и медных руд с низким содержанием полезного вещества (для железных руд – менее 10-12 %, для медных – менее 2-3 %). При исчерпании богатых залежей такие месторождения будут востребованы, поэтому их можно отнести к числу забалансовых. К числу забалансовых также можно отнести те месторождения, разработка которых была прекращена 10-15 лет назад в связи с экономической неэффективностью на тот период, хотя рудное тело не было полностью выработано. Примерами могут служить Левихинское месторождение медных руд и Буланашское каменноугольное. Необходимо отметить, что данные шахты неоднократно затапливались, поэтому расконсервация потребует иных технологий добычи, например, подземного выщелачивания или окисления. Поэтому при совершенствовании техники и технологии разработки забалансовые запасы могут переходить в категорию балансовых.

Другим элементом геологической оценки месторождений является разделение их по степени разведанности на четыре категории: А, В, С и С2.