Передатчик на длинноволновой вещательный диапазон. Большая энциклопедия нефти и газа

ВЕЩАТЕЛЬНЫЕ ДИАПАЗОНЫ РАДИОВОЛН

Рассмотрим вначале некоторые понятия, о волнах, принятые в радиотехнике.

Вы все, наверное, наблюдали, как от камня, брошенного в воду, на поверхности воды расходятся круги волн. Если взять разрез такой волны, то будет видно, что волна представляет собойсинусоидальное затухающее колебание определенной частоты. Точно так же выглядит радиоволна. Длина радиоволны зависит от частоты ее возникновения в передатчике. Между длиной волны и частотой существует связь, которую можно представить формулой L=300000/F, где L -длина волны, F - частота, 300000 - постоянный коэффициент - скорость распространения радиоволны в воздухе (километров в секунду). Из этой формулы можно вывести другую F = 300000/L. Как видите, частота и длина волны - величины взаимосвязанные. Чем выше частота, тем короче длина волны, и наоборот. Согласно Международному соглашению, все широковещательные диапазоны волн имеют строго определенные диапазоны частот. Остановимся подробнее на диапазонах, предназначенных для радиовещания.

Диапазон ДВ (Длинно Волновый) - радиоволны с частотой от 150 до 408 килогерц (длина волны 2000- 700 метров). Этот диапазон в настоящее время используется очень мало (по большей мере - в России) и на этих частотах в некоторых регионах вещание не проводится. Диапазон ДВ характеризуется наличием большого уровня индустриальных и космических помех. Максимальная дальность связи на этом диапазоне может доходить до 1000 километров (зависит от мощности радиопередатчика).

Диапазон СВ (Средне Волновый) - радиоволны с частотой то 525 до 1600 килогерц (длина волны 540 - 200 метров). Этот диапазон также характеризуется большим уровнем помех. Ночью радиоволны, благодаря так называемому "тропосферному" прохождению могут распространяться на очень большие (до 4 тысяч километров) расстояния. Диапазон характеризуется также наличием "замирания" сигнала (уровень поля неравномерный, что приводит к изменению уровня громкости радиопередачи). Если в вашей местности имеется СВ радиовещательная станция, то передачи можно принимать с высоким качеством.

Диапазон КВ (Короткие Волны) - простирается от 160 до 10 метров (частоты от 1,8 до 30 мегагерц). Этот диапазон позволяет проводить радисвязи на огромные расстояния, благодаря отражению от слоев атмосферы. Теоретически возможен такой "радиомост" вокруг Земного шара. Диапазон КВ разбит на несколько поддиапазонов (участков).

В России существует такой стандарт КВ вещания : Диапазон " 25 Метров " - диапазон частот от 11,5 до 12,5 мегагерц, Диапазон " 31 Метр " - частоты от 9 до 9,9 мегагерц, Диапазон " 41 Метр " - частоты от 7 до 7,4 мегагерц, Диапазон " 49 Метров " - частоты от 5,85 до 6,3 мегагерц. Короткие волны в течении суток изменяют свое прохождение не одинаково. Так называемые "ночные" диапазоны - это диапазоны 41 и 49 метров. На этих диапазонах ночью прохождение радиоволн улучшается ("появляется" большое количество радиостанций). Диапазоны 25 и 31 метр являются "дневными". На этих диапазонах днем прохождение лучше, чем ночью.

Диапазоны ДВ,СВ и КВ являются АМ диапазонами (на этих диапазонах вещание осуществляется с Амплитудной Модуляцией сигнала).

Амплитудная модуляция позволяет использовать для приема радиоприемники простейшего типа (детекторный), но требует высоких энергетических затрат. Суть такой модуляции заключается в изменении уровня излучения радиопередатчика.

На рисунке диаграмма "а" - это колебания звуковой частоты, "б" - колебания высокой частоты, промодулированной АМ. График "б" показан условно - на самом деле форма излучамого сигнала симметрична (то есть - имеет значение со знаком "минус", как и модулирующий сигнал), но отрицательное значение не используется, снижая общий КПД системы. После детектирования происходит преобразование высокочастотного сигнала в модулирующий, который после усиления поступает на излучатель (громкоговоритель или телефон), преобразующий электричесие колебания в звук...

Диапазон УКВ (Ультра Короткие Волны) позволяет осуществлять радиовещание с очень хорошим качеством, благодаря использованию так называемого ЧМ (Частотная Модуляция). Отечественный диапазон УКВ ЧМ простирается от 64 до 73 мегагерц (длину волны вы сможете рассчитать сами, пользуясь выше приведенными формулами). Постепенно УКВ диапазон "вымирает" - на нем количество радиостанций уменьшается. Это - результат "политики" руководства Росии. Государственные радиостанции переходят на вещание в FM диапазоне. Вещание в более высокочастотном диапазоне уменьшает затраты (применением радиопередатчиков меньшей мощности), но также и сокращает зону уверенного приема... Эта политика ВГТРК мне лично не понятна... FM диапазон простирается от 88 до 108 мегагерц. На УКВ и FM диапазонах возможно принимать передачи в стереофоническом вещании с высоким качеством. К недостаткам УКВ радиовещания можно отнести большое затухание радиоволны. Максимально возможное расстояние до радиостанции не может превышать 100 километров (на практике - это расстояние редко превышает 30- 40 километров). Так как форма Земли приближается к шару, прием на УКВ возможен только в пределах «прямой видимости».От длины волны зависит ее способность огибать встречающиеся на пути препятствия. Радиоволна длиной 500 метров, свободно огибает дом, чего нельзя сказать о радиоволне УКВ вещания (4 метра). Короткая волна не может обогнуть препятствие выше, чем ее длина, поэтому она вынуждена пронизывать это препятствие насквозь. При этом, уровень излучения значительно понижается, что сказывается в месте приема значительным ослаблением громкости радиопередачи. Для того, чтобы максимально увеличить радиус приема, передающие и приемные антенны стараются разместить как можно выше над уровнем земли (вспомните телевизионные приемные антенны).

Если вас интересует данная тема - обо всем этом (и о многом другом) подробно описано в книге В.Г. Борисова "Юный Радиолюбитель" Книгу можноскачать по этой ссылке (9 Мегабайт).

В одном из старинных журналов Радио была статья, описывающая принципы радиовещания. Хотя статья и написана более полувека назад, но все же рекомендую вам прочитать ее. Многие из вещательных радиостанций до сих пор пользуются аппаратурой, собранной на электронных лампах. Изготовить же радиопередатчик порядка 500-киловаттной мощности на транзисторах практически невозможно. Применение радиоламп в данном узле и в настоящее время наиболее целесообразно... .

В связи с политикой ВГТРК с 2014 года прекращается вещание на ДВ и СВ волнах государственных радиостанций (Радио России и Радио Маяк)! Этот прискорбный факт не позволяет сейчас строить простейшие детекторные и транзисторные радиоприемники... Весьма печально...

Повсеместное развитие сети интернет позволяет принимать множество радиостанций в режиме онлайн. В качестве примера - на данной страничке установлен некоторых городов.

Использование для питания радиоаппаратуры импульсных источников способствует возникновению очень большого количества радиопомех. В советское время даже существовал такой термин "электромагнитная совместимость радиоаппаратуры". При инспекции радиосвязи был соответствующий контролирующий орган. Радиоаппарат, не прошедший проверку электромагнитной совместимости, не рекомендовался к производству. В настоящее время в "Поднебесной" можно приобрести недорого практически любой радиоаппарат с импульсным источником питания. Импульсные источники обладают рядом преимуществ перед трансформаторными (вес, стоимость, размер), но также имеют и отрицательные свойства. Дело в том, что такие источники в своей основе содержат генераторы прямоугольных (как правило) импульсов на частоты от десятков до сотен тысяч килогерц (плюс куча гармоник на более высоких частотах!). Применение вместо ламп накаливания так называемых "энергосберегающих" ламп (люминесцентных и светодиодных) также приводит к возникновению высокого уровня радиопомех. Иногда такие помехи ощущаются даже на радиочастотах телевизионного диапазона (от 60 мегагерц и выше!) и даже могут привести к полной невозможности приема! В АМ диапазонах в городах прием стал практичеси невозможным! Вдали от населенных пунктов такой прием становится "ниточкой" связи с цивилизацией, поэтому весьма желательно во время походов иметь аппарат с Ам диапазонами.

В Москве и в других крупных городах имеется множество коммерческих радиостанций Средневолнового Диапазона.

На FM диапазоне , после недавней поезди в Питер, я выяснил частоты некоторых радиостанций в ряде городов (по пути следования поезда):

В частности в Санкт-Петербурге сетка частот такая: 87,5мГц - Дорожное Радио; 88 мГц - Ретро FM; 88,4 мГц - Авторадио; 88,9 мГц - Юмор FM; 89.3 мГц- Вести FM; 90,1 мГц - Джаз круглые сутки; 90,6 мГц - Радио для двоих; 91,1 мГц - Гекс FM; 91,5 мГц - Эхо Москвы; 92,9 мГц _ Русская Служба Новостей; 95,9 мГц - Нева FM; 97,0 мГц - Радио Дача; 100,5 мГц - Европа +; 100,9 мГц Питер FM; 101,4 мГц - Эльдо Радио; 102 мГц - Радио Рокс; 102,4 мГц - Nature FM; 102,8 мГц - Радио максимум; 103,4 мГц - DU FM; 103,7 мГц - Детское Радио; 104,4 мГц - Радио Шансон; 104,8 мГц - Радио Балтика; 105,3 мГц - Love Radio; 105,9 мГц - Лазурный Берег; 106,3 мГц - Радио Рекорд; 107,4 мГц - Бизнес FM; 107,8 мГц - Русское Радио.

Город Волхов Ленинградской области : 88,2 мГц - Радио Ваня; 102,2 мГц - Дорожное Радио; 104,6 мГц - Радио Волхов; 105,7 мГц - Волхов FM; 107,2 мГц - Европа +.

Город Тихвин Ленинградской Обл .: 102,6 мГц - Дорожное Радио; 103,7 мГц - Европа +; 106,4 мГц - Радио для двоих; 106,9 мГц - Русское Радио.

Город Череповец Вологодской обл. : 101,2 мГц Авторадио; 101,6 мГц - Европа +; 102,1 мГц - Русское Радио; 103,0 мГц - Ретро FM; 103,9 мГц - Ретро FM; 104,6 мГц Радио Трансмитт;.

Город Вологда : 98,8 мГц - Наше радио; 99,2 мГц - Комсомольская Правда; 101,0 мГц - Дорожное Радио; 102,7 мГц - РосРадио Вологодской области; 103,2 мГц - DU FM; 104,4 мГц -Трансмитт; 104,9 мГц - Руское Радио; 106,1 мГц - Авторадио; 106,9 мГц Хит FM.

Город Киров (областной!) : 90.8 мГц - радио Вера; 102,0 - радио Европа плюс; 103,4 - Авторадио; 104,2 - радио Ваня; 107,1 мГц - Радио Дача.

Длинными (или километровыми) волнами мы называем диапазон от 30 кГц (длина волны 10 км) до 300 кГц (длина волны 1 км). Радиолюбителям России для экспериментов выделены частоты 135,7 кГц — 137,8 кГц (диапазон 2200м). Диапазон 137 кГц выделен сравнительно недавно, в 1998 г., и, в общем-то, довольно медленно заселяется радиолюбителями, но достаточно даже краткого знакомства с длинными волнами, что бы «заболеть» ими надолго.

Радиовещание на длинных волнах появилось давно и продолжительное время было основным средством доставки «контента» до населения. Кстати говоря, в Самаре был «объект № 15» - радиопередающий центр ДВ и СВ. Огромные антенны (четыре 150-метровых излучателя для диапазона средних волн и четыре 250-метровых излучателя диапазона длинных волн) ещё не так давно встречали гостей города в районе п. Новосемейкино.

Радиоволны ДВ диапазона хорошо огибают земную поверхность и хорошо подходят для проведения дальних связей, но … . Низкая частота электромагнитного излучения предполагает соответствующий размер электронных компонентов и - самое главное - антенны. Нетрудно вычислить размер четвертьволнового излучателя для волны в 2200 м (около 500 м) и размеры полуволнового диполя (1000 м) . Неплохую антенну типа«GP» можно соорудить из Останкинской телебашни, а если такой башни нет, что делать?

Понятно, что полноразмерного диполя нам не построить. Радиолюбители стали думать, каким образом компенсировать низкую эффективность доступных в наших условиях антенн. От чего зависит соотношение сигнал/шум? От полосы сигнала. От чего зависит полоса сигнала? От скорости модуляции (манипуляции). У нас есть CW (телеграф АТ) - так давайте передавать медленнее! Так появился QRSS - медленный телеграф. Насколько медленный? Есть, к примеру, режим QRSS-90 (не самый медленный кстати), время передачи точки - 90 секунд, тире - 270 секунд. Буква «а» (точка-пробел-тире) передается в этом режиме 450 секунд, т.е. почти 8 минут. Это дает нам выигрыш в соотношении сигнал/шум по отношению к обычной скорости телеграфирования более чем в 20 дБ.

Эксперименты по приему ДВ на RC4HAA проводились почти целый год, и вот решено! Собираем передатчик! Высота здания и наличие отличного «радиотехнического заземления» стали окончательными аргументами в пользу эксперимента. Но сначала нужно было сконструировать антенну.

С крыши здания был подвешен длинный луч - 80 м. На самом деле, конечно, не такой уж и длинный: моделирование в программе mmana показало, что для длинны волны 2200 м, он сможет излучить только очень маленькую часть энергии передатчика.

Вот такая антенна у нас получилась.

«Длинноволновая антенна» RC4HAA

Надо её удлинить. Чем? Конечно индуктивностью. Расчеты подсказали, что индуктивность удлиняющей катушки должна быть в районе 2,5 мГн. Решено было сделать вариометр. 2,5 мГн - индуктивность не маленькая. Основную катушку намотали на пластиковом ведре.

Катушка на ведре поменьше - внутри основной, на штоке. Вот и готов вариометр.

В качестве передатчика использовали возбудитель от радиостанции Ангара. Понятное дело, диапазона ДВ в ней не было, но был КВ диапазон. Дальше просто 13,670 МГц, делитель на 100 - и вот у нас возбудитель 136,700 кГц. Оконечный каскад - двухтактный усилитель на КТ-922.

Наконец то собираем весь наш длинноволновый «setup» и пробуем настроить антенну в резонанс.

Неоновая лампа - старый-добрый радиолюбительский индикатор - радует нас своим свечением. Излучение есть! Так что же у нас получилось? Некоторые параметры, измеренные и рассчитанные, нашей системы:

- Потребляемый ток в режиме передачи - 3 А.

- Напряжение питание вых. транзисторов - 24 В.

- Потребляемая мощность 72 Ватта, КПД УМ 70% - получаем чуть больше 50 Ватт подводимой к антенне мощности. А что же антенна? Расчетное ERP (эффективно излучаемая мощность) для наших размеров составит всего лишь 0,03 Ватта. Всего 30 мВт. Вот тут-то и начинается самое интересно - где может быть принят наш сигнал?

Включаем режим телеграфного маяка, и просим наших самарских коллег проконтролировать сигнал. Рапорта UA4HOZ, RW4HX, RA4HT, UA4HIP радуют, сигнал уверено слышно в Самаре и области.

Андрей RN3AGC (Москва, дистанция 867 км) готов проконтролировать прием нашего маяка, но обычной телеграфной манипуляции недостаточно, нужно понизить скорость манипуляции. Для этого используем программу Опера (режим Op32). В этом режиме 6 символов нашего позывного RC4HAA передается 32 минуты! Томительное ожидание - и вот! Есть прием в Москве! От Андрея приходит рапорт, уровень сигнала - 33 дБ, декодирование есть. Запускаем маяк еще раз, ждем рапорт - есть!

Решаем увеличить скорость манипуляции и включаем режим Op8 (позывной передается 8 минут). Есть рапорт - 30 дБ!

Результат нас порадовал, есть что улучшать. И скоро мы это сделаем.

Радиоволны длиной от 1000 до 10000 м называют длинными (частота 300÷30 кГц), а радиоволны длиной свыше 10000 м - сверхдлинными (частота менее 30 кГц).

Длинные и особенно сверхдлинные волны мало поглощаются при прохождении в толще суши или моря. Так, волны длиной 20÷30 км могут проникать в глубину моря на несколько десятков метров (см. табл. 2.2) и, следовательно, могут использоваться для связи с погруженными подводными лодками, а также для подземной радиосвязи (см. §2.9).

В этих диапазонах радиоволн для всех видов земной поверхности токи проводимости существенно преобладают над токами смещения (см. § 2.1), благодаря чему при распространении поверхностной волны происходит лишь незначительное поглощение энергии. Длинные волны хорошо дифрагируют вокруг сферической поверхности Земли (см. § 2.11).

Оба эти фактора обусловливают возможность распространения длинных и сверхдлинных волн земной волной на расстояние порядка 3000 км. При этом для расстояния 500÷600 км напряженность электрического поля можно определять формулой Шулейкина - Ван-дер-Поля (2.53), а для больших расстояний расчет ведут по законам дифракции (см. § 2.11).

Начиная с расстояния 300÷400 км, помимо земной волны, присутствует волна, отраженная от ионосферы. С увеличением расстояния напряженность электрического поля отраженной от ионосферы волны увеличивается, и на расстояниях 700÷1000 км напряженности полей земной и ионосферной волн становятся примерно равными. Суперпозиция этих двух волн дает интерференционную картину поля (рис. 5.1).

Рис. 5.1. Характер изменения напряженности электрического поля длинных волн с расстоянием (λ = 1800 м, Р = 1 кВт)

На расстоянии свыше 2000÷3000 км земная и ионосферная волны не проявляются по отдельности. Распространение происходит подобно распространению в волноводе, стенками которого служат поверхность Земли и нижняя граница ионосферы.

Диэлектрическая проницаемость ионосферы в этих диапозонах волн определяется выражением (4.35) и условие отражения записывается в виде

где ω равна или меньше величины ν.

При этом высота отражения зависит от закона изменения с высотой как N э, так и ν. Расчеты и эксперименты показывают, что днем отражение этих волн может происходить на нижней границе слоя Е, а ночью - на нижней границе слоя D. Электропроводность в этой области ионосферы для длинных волн довольно значительная (но в тысячи раз меньше, чем электропроводность сухой земной поверхности), и токи проводимости оказываются по величине того же порядка, что и токи смещения. Следовательно, нижняя область ионосферы для длинных волн обладает свойствами полупроводника.

На длинных, особенно сверхдлинных волна, элекронная плотность слоев D и Е меняется резко на протяжении длины волны. Поэтому и отражение здесь происходит, как на границе раздела воздух - полупроводник, без проникновения радиоволны в толщу ионизированного газа. Этим обусловлено слабое поглощение длинных и сверхдлинных волн в ионосфере.

Расстояние от поверхности Земли до нижней границы ионосферы составляет 60÷100 км. Это расстояние имеет тот же порядок, что и длина волн (длинных и сверхдлинных), так что волны распространяются между двумя близко расположенными полупроводящими концентрическими сферами, одной из которых является Земля, а другой - ионосфера. Условия распространения при этом примерно такие же, как и в диэлектрическом волноводе (рис. 5.2).

Как и во всяком волноводе, можно отметить оптимальные волны - волны, распространяющиеся с наименьшим затуханием, и критические волны - волны с предельной длиной волны, которые еще могут распространяться. Для волновода, образованного Землей и ионосферой, оптимальными являются волны длиной 25÷35 км, а критической - волна длиной около 100 км.

В сферическом ионосферном волноводе фазовая скорость радиоволн превышает скорость света в свободном пространстве. На частотах выше 10 кГц отличие фазовой скорости от скорости света невелико, примерно (υ ф /с - 1) = (1÷5)·10 -3 . Однако фазовая скорость меняется с расстоянием, она зависит от электронной плотности и числа столкновений электронов с молекулами в той области ионосферы, где происходит отражение радиоволн. Это приводит к нестабильности фазы волны главным образом в утренние и вечерние часы, когда меняется высота отражения длинных волн, что необходимо учитывать при работе длинноволновых радионавигационных систем.

Методы расчета напряженности поля длинных волн на больших расстояниях от передатчика основаны на рассмотрении картины поля ионосферного волновода . Действительно, вся электромагнитная энергия, излученная антенной, оказывается заключенной между двумя сферами и распространяется между ними по всем направлениям, поскольку в диапазоне длинных волн, как правило, применяются ненаправленные антенны (см. рис. 5.2). С удалением от антенны кольцевое сечение сферического волновода увеличивается, пока внутренний радиус кольца, в котором распространяется волна, не достигнет величины радиуса земного шара. При дальнейшем увеличении расстояния площадь кольца вновь уменьшается и энергия волны концентрируется. Характер изменения напряженности электрического поля длинных волн с расстоянием при большом удалении от передатчика изображен на рис. 5.3 сплошной линией. Пунктирная кривая показывает характер изменения напряженности электрического поля в сферическом волноводе с идеально проводящими стенками.

Расчет напряженности электрического поля длинных и сверхдлинных волн обычно ведут по эмпирическим формулам, чаще всего по формуле Остина. По формуле Остина можно рассчитать напряженности электрического поля длинных волн в дневное время для расстояний до 16000÷18000 км над морем и сушей, причем в последнем случае начиная с расстояний 2000÷3000 км.

Формула Остина имеет следующий вид:

где угол θ обозначен на рис. 5.2.

Наличие в знаменателе этой формулы величины

отражает зависимость напряженности электрического поля от расстояния, изображенную на рис. 5.3 пунктирной кривой. Как видно из рис. 5.3, на расстояниях от передатчика, соответствующих антиподным (диаметрально противоположным) точкам земного шара, наблюдается существенное увеличение напряженности поля. Это явление называется эффектом антипода.

Основное преимущество длинных волн - большая устойчивость напряженности электрического поля: сила сигнала на линии связи мало меняется в течение суток и в течение года и не подвержена случайным изменениям. Достаточную для приема напряженность электрического поля можно обеспечить на расстоянии более 20000 км, но для этого требуются мощные передатчики и громоздкие антенны.

Недостатком длинных волн является невозможность передачи широкой полосы частот, необходимой для трансляции разговорной речи или музыки. В настоящее время длинные и сверхдлинные радиоволны применяются главным образом для телеграфной связи на дальние расстояния, а также для навигации.

Условия распространения сверхдлинных радиоволн исследуют, наблюдая за грозами. Грозовой разряд представляет собой импульс тока, содержащий колебания различных частот - от сотен герц до десятков мегагерц. Основная часть энергии импульса грозового разряда приходится на диапазон колебаний, соответствующий сверхдлинным волнам. Колебания от места возникновения распространяются во все стороны, причем волны различной длины при распространении испытывают различное поглощение и приходят в разной фазе. В результате импульс, пришедший на значительное расстояние от места разряда, искажается. По искажению импульса изучают свойства сферического волновода Земля - ионосфера .

В диапазоне длинных волн наблюдается своеобразная помеха - "свистящий атмосферик". Он воспринимается на слух как сигнал, частота которого меняется во времени за (0,5÷1 с примерно от 400 до 8000 Гц). Источником "свистящего атмосферика" является грозовой разряд, возбуждающий сверхдлинные волны. Как было показано в § 4.12, при распространении волны в ионизированном газе в направлении силовых линий постоянного магнитного поля при f

Рис. 5.4. Схема распространения "свистящих атмосфериков": 1 - грозовой разряд; 2 - силовые линии магнитного поля Земли; 3 - путь короткого "свистящего атмосферика"; 4 - путь длинного "свистящего атмосферика"

Сигнал, отраженный от земной поверхности, проходит обратный путь и может быть принят в месте возникновения грозового разряда. Время запаздывания таких сигналов составляет 2÷3 с, откуда следует, что они проходят путь в многие тысячи километров, удаляясь от Земли на расстояние 10000÷15000 км. Это явление привлекло внимание исследователей потому, что наблюдение за "свистящими атмосфериками" позволяет получить сведения о состоянии магнитного поля Земли и плотности среды на большом расстоянии от ее поверхности .

Не такая уж прикольная тема, но все же очередное пополнение

Как то я вам рассказывал и что такое , а вот посмотрите какие еще волны бывают.

Маленький прибрежный город Пуэрто Чикама в северо-западной части Перу славится самыми длинными океанскими волнами в мире, идеальными для занятий серфингом. Волна здесь простирается на расстояние в 2.2 километра от изолированного скального выступа до длинного пирса на бесплодном побережье. Местные жители подтверждают, что все это расстояние можно преодолеть на одной единственной волне.

Длина всего побережья от мыса до самого западного конца составляет 4 километра, но на такую дистанцию покорить волну еще никому не удавалось.

Фото 2.

Бесконечный ряд идеальных для серфингиста волн является привычным зрелищем в Чикама. “Если Вы сбились, или нуждаетесь в отдыхе - просто ожидайте следующей волны, которая идет прямо позади! Это - мечта” - говорит австралийский серфингист Бен Херрготт.

Фото 3.

Серфинговый потенциал Чикама был впервые раскрыт в 1965 году гавайским серфером Чаком Шипманом. Согласно легенде, он увидел эти волны из окна самолета и был поражен их идеальной длине. Он расспросил пилота об этом месте, а по возвращении на Гавайи нашел его на карте и написал своим друзьям в Перу о находке.

Они решили вместе исследовать северо-западное побережье, но первая попытка поиска не увенчалась успехом - они не смогли найти не отмеченную на картах проселочную дорогу в Чикама. Спустя некоторое время побережье было обнаружено другой группой серферов и с тех пор Чикама стала популярным спортивным направлением.

Фото 4.

Волны в Чикама разделяются на многочисленные секции, самая первая из которых называется Мальпасо и простирается на 150 метров. За ней следует волна Кис, которая тянется еще на 600 метров и достигает глубоких вод. Только после нее следует волна Поинт, которая и считается самой лучшей для серфинга.

Обычно эти волны не связаны между собой, но когда их высота превышает два метра (это бывает крайне редко) - можно преодолеть все расстояние до пирса на одном дыхании. Такая поездка может продлиться до 5 минут, что в рамках серфинга является целой вечностью. Определенно, это одно из самых красивых мест для серфинга в мире.

Фото 5.

В этом году легендарное побережье Чикама стало первым в мире защищенным серфинг-парком. Правительство Перу запретило какие-либо строительные работы в зоне 1 километра от побережья, чтобы не нарушить потоки ветра и строение берега. В планы властей входит защита еще нескольких подобных мест, а в конечном счете страна надеется создать 130 защищенных серфинг-зон, что привлечет массу туристов.

Фото 6.

Фото 7.

По заявке Союза радиолюбителей России (СРР) Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) Госкомсвязи России своим решением №2851-ОР от 29.06.98 года «Об использовании радиолюбительской службой полосы радиочастот 135,7-137,8 кГц» разрешила радиолюбителям использование на вторичной основе указанной полосы радиочастот в диапазоне длинных волн (ДВ). Разрешенный вид радиосвязи: CW — амплитудная телеграфия (класс излучения А1А) с шириной полосы 100 Гц. Выходная мощность радиопередатчиков — 100 Вт.

Любительское радио на протяжении десятков лет было почти синонимом коротких волн, а радиолюбители, интересующиеся радиосвязью — коротковолновиками. В последние годы с любительским радио стали связывать и диапазоны 2 метра и 70 сантиметров. Но длинные волны? Нет, даже с ранних дней развития радио, когда коммерческие (служебные) пользователи эфира еще не начали вытеснять любителей на более высокие частоты, любительское радио не связывалось с длинными волнами. В далеком 1921 году, когда состоялась первая трансатлантическая любительская связь, частота 1350 кГц относилась к коротким волнам. Тогда радиоволны короче 200 метров считались непригодными для профессиональной радиосвязи и были отданы радиолюбителям для экспериментов.

До сих пор, тенденция развития любительского радио вдоль электромагнитного спектра шла в сторону, противоположную от места, где радио начиналось. Совсем недавно европейские нации открыли для работы небольшой любительский диапазон 136 кГц, а государства в Южной части Тихого океана уже несколько лет приветствуют заселение диапазона 1750 м, который в настоящее время является не требующим лицензии для работы малой мощностью экспериментальным диапазоном в США. Итак, участок частот 135,7-137,8 шириной всего 2,1 кГц находится в маленьком промежутке между длинноволновыми радиовещательными радиостанциями и с первой половины 1998 года уже разрешен к использованию в следующих странах Европы: Великобритании, Бельгии, Италии, Швеции, Финляндии, Люксембурге, Швейцарии, Германии, Норвегии, Ирландии, Франции, Нидерландах. Отрывочные сведения поступали также из Словении и Литвы. В США, Австралии, Новой Зеландии, Папуа-Новой Гвинее еще с начала 90-х годов радиолюбители-длинноволновики использует диапазон 1750 метров в интервале частот 160-190 кГц.

Россия тоже давно присоединилась к вышеуказанным прогрессивным странам и разрешила радиолюбителям эксплуатировать новый ДВ диапазон. Радиолюбители Великобритании уже имеют практический опыт работы на длинных волнах — на диапазоне 73 кГц («73» — удачное сочетание!). Выходящий в Великобритании журнал 73/LF вовсе не означает привычное всем выражение радиолюбительского кода («наилучшие пожелания»), а подразумевает радиолюбительский диапазон 71,6-74,4 кГц. Правда, в связи с выделением нового диапазона 136 кГц, использование 73 кГц прекратилось 30 июня 2000 года.

Методика работы в эфире на ДВ

Хотя в ряде стран помимо телеграфа разрешено использование SSB, практически все длинноволновики используют узкополосный CW и иногда BPSK (Binary Phase Shift Keying). Методика работы в эфире на ближних расстояниях практически ничем не отличается от работы на KB, разве что скорость передачи не превышает 8-12 WPM (слов в минуту). На более дальних трассах (несколько сот километров) скорость передачи снижается до 5-6 WPM и применяется CCW (Conventional CW). Для связи на большие расстояния применяется крайне медленная скорость передачи QRSS, длина «точки» — 3 секунды и специальные компьютерные программы, позволяющие обрабатывать аудиосигналы ниже уровня шумов, например с использованием программы Spectrogram.

При длине «точки» 20 секунд и более телеграфный сигнал сужается до нескольких герц. Прием таких сигналов осуществляется с использованием современных DSP технологий. Подобная методика позволила установить 26.03.98г. рекорд дальности двухсторонней радиосвязи между ирландской радиостанцией EI0CF и финским радиолюбителем ОН1ТН — 1888 км. Для точного расчета расстояний между корреспондентами длинноволновики применяют систему IARU QTH-локаторов, принятую на УКВ.

Для улучшения условий радиоприема практикуются минирадиоэкспедиции с работой в полевых условиях подальше от городских помех с использованием дробных (/Р) позывных. Результаты таких экспедиций из- за использования менее эффективных антенн и маломощных передатчиков ведутся отдельно от работы из фиксированных QTH. Поскольку эффективная излучаемая мощность любительских радиостанций лежит в пределах 1 Вт ERP и менее, то проводить двухсторонние радиосвязи с малой энергетикой сигналов весьма сложно. Поэтому принято договариваться о будущих радосвязях, например по субботам на 3720 кГц в 09.00 и воскресеньям на 1973 кГц в 19.00 GMT. Также распространены односторонние связи и cross-band QSO (обычно QSX 3570 кГц).

Для экспериментов с аппаратурой и антеннами, также для исследования прохождения радиоволн многие радиостанции могут передавать в режиме радиомаяков (beacon). В США на постоянной основе работают несколько десятков любительских маяков на диапазонах 160-190 кГц (LowFER) и 1600-1700 кГц (MedFER). Радиолюбитель John R. Wright из Durant, OK обеспечивает работу радиомаяка (позывной сигнал «R») вообще на экзотической частоте 983 Гц!

Чтобы понять это новое направление в радиолюбительстве и принять пока режущее слух необычное слово «длинноволновик», погрузимся в мир радио ниже 500 кГц… Особенности распространения длинных радиоволн. Радиоволны длиной от 1000 до 10 000 м называют длинными (частоты 300-30кГц), а радиоволны свыше 10 000 м — сверхдлинными (частоты менее 30 кГц). К средним волнам относятся радиоволны длинной от 100 до 1000 м (частоты 3-0,3 МГц). Длинные и особенно сверхдлинные волны мало поглощаются при прохождении в толще суши или моря и могут использоваться для связи с погруженными подводными лодками, а также для подземной радиосвязи. Например, уникальные системы односторонней радиосвязи (оповещения) применяются в ВМС США и России на сверхнизких частотах 70-80 и даже 40-50 Гц (да, герц, а не килогерц)! В этих диапазонах радиоволн для всех видов земной поверхности при распространении поверхностной волны происходит лишь незначительное поглощение энергии.

Длинные волны хорошо дифрагируют вокруг сферической поверхности Земли. Оба эти фактора обусловливают возможность распространения длинных и сверхдлинных волн земной волной на расстояние порядка 3000 км. Начиная с расстояния 300-400 км, помимо земной волны, присутствует волна, отраженная от ионосферы и дальнейшее распространение происходит подобно распространению в волноводе, стенками которого служат поверхность Земли и нижняя граница ионосферы. Основное преимущество длинных волн — большая устойчивость напряженности электрического поля: сила сигнала на линии связи мало меняется в течение суток и в течение года и не подвержена случайным изменениям. Достаточную для приема напряженность электрического поля можно обеспечить на расстоянии более 20 000 км, но для этого требуются мощные передатчики и громоздкие антенны. В настоящее время верхний участок длинных волн и средние волны используются главным образом для радиовещания.

Мощность радиовещательных передатчиков составляет от сотен киловатт до нескольких мегаватт, что позволяет обеспечить зону уверенного радиоприема на громадных расстояниях. На участке частот 190-530 кГц работают системы морской и авиационной радионавигации и радиолокации (радиомаяки, пеленг), морской подвижной службы (телеграфная радиосвязь). Навигационная система LORAN-C использует частоты 90-110 кГц. Длинные и сверхдлинные волны применяются при работе различных радионавигационных систем. Например, американская глобальная навигационная система DGPS (Differential GPS) — это обычная спутниковая система GPS (Global Positioning System) с использованием сигналов дополнительной коррекции ошибок, которые позволяют повысить точность определения координат и улучшить достоверность навигационной информации на порядок (100 м и лучше для GPS, 10 м и лучше для DGPS). Определенное GPS местоположение позиционера вычисляется и сравнивается с истинными геодезическими координатами. Корректирующая информация с рядом поправок по каждому спутнику передается на приемник через береговую сеть морских длинноволновых радиомаяков. Условия распространения радиоволн обычно исследуют методом радиозондирования ионосферы, изучения прохождения на действующих радиотрассах. В диапазонах ДВ и СДВ исследования можно вести, наблюдая за грозами. Радиоаппаратура и антенны для любительской радиосвязи на ДВ.

Эффективная излучаемая мощность (E.R.P.) любительских радиостанций ограничена пределом 1 Вт. Один ватт не покажется много, в отличие от полноразмерных или даже четвертьволновых антенн длиной более 500 метров. Это означает, что эффективность большинства реальных любительских антенн менее 1%. Следовательно, необходимо иметь 100 Вт и более на выходе передатчика для получения заветной ERP. Как правило, длинноволновики используют самодельную аппаратуру и антенны. Наиболее полный обзор любительской аппаратуры на LF опубликован в книге RSGB (второе издание, 1998г.) «The LF Experimenter’s Source Book» под редакцией Peter Dodd, G3LDO.

Обозначим лишь основные направления.

Приемники: Имеется несколько путей, как можно принимать сигналы на диапазоне 136 кГц. Во-первых, можно использовать современные трансиверы, поскольку почти все импортные аппараты принимают от 100 кГц и выше. Но, к сожалению, значительная их часть имеет недостаточную чувствительность в этом диапазоне. Простой низкочастотный предусилитель на входе поможет решить эту проблему. Во-вторых, можно применять конверторы с преобразованием вверх. Наиболее часто встречаются конструкции с переносом сигнала на наиболее высокочувствительные любительские диапазоны 24 и 28 МГц. В-третьих, хорошие результаты получаются на списанной военной аппаратуре и старых профессиональных ламповых приемниках. Крайне желательно иметь узкополосные (500 Гц и уже) CW-фильтры. Автор использует эксклюзивный трансивер MilSpec 1030CI фирмы SIGNAL ONE с 24-звенным узкополосным фильтром Collins и панорамным индикатором.

Передатчики: Заполучить ДВ передатчик — это немного более сложная задача для начала, но вместе с тем может быть проще и дешевле, чем, скажем, получить эквивалентную мощность на КВ. Самый простой способ излучать сигналы на 136 кГц — это использовать для этих целей старый сигнальный генератор. Выбор лабораторных генераторов на НЧ достаточно велик. Здесь стоит обратить внимание на возможность манипуляции (модуляции) излучаемого сигнала и, что особенно важно, на точность установки и, главное, стабильность частоты. Последнее обстоятельство заставляет длинноволновиков применять передатчики с использованием кварцевой стабилизации конкретных частот, а при постройке передатчика с плавной перестройкой частоты использовать ГПД (например 160 м диапазона) с делением частоты вниз. Указанные меры позволяют устанавливать частоты с точностью +/- единицы герц. Одна из таких конструкций разработана G3YXM, а вообще это большое поле для экспериментальной деятельности радиоконструкторов. Конечно и из известного ряда (радиостанций Р-…) войсковых и морских передатчиков и радиостанций, может оказаться что-то пригодное для радиосвязи на ДВ. В принципе, даже с мощностью 5 Вт можно уже пытаться установить радиосвязь, но без усилителя мощности дальность таких связей будет весьма ограниченной.

Трансиверы: Универсальным способом осуществить прием-передачу является трансивер. Американская компания Dave Curry организовала промышленное производство длинноволновых CW/SSB трансиверов ЕХР- 1750, которые при цене в 4-5 раз меньшей, чем самый простой КВ-трансивер, имеют весьма высокие характеристики: чувствительность приемника 0,1 мкВ при соотношении сигнал/шум 20 дБ, выходная мощность передатчика 0,5-20 Вт. Чисто телеграфная версия трансивера CW495 вообще стоит в пределах 100 USD и поставляется с передатчиком мощностью до 10 Вт на заказанную кварцевую частоту и/или с дополнительным блоком VFO. Трансивер имеет очень высокую стабильность частоты — абсолютный уход за 1 час работы лежит в пределах 1 Гц. Использование перестраиваемых преселекторных и узкополосных телеграфных фильтров позволяет вести обычную радиосвязь с применением простейших антенн на расстояниях более 70 км. Еще одним способом универсально решить задачу приемопередачи является применение трансвертеров к существующим KB трансиверам. Так, трансвертер SAM II той же фирмы позволяет вести прием в широком диапазоне длинных волн: от 6 до 530 кГц, участок для передачи лежит в пределах 150-200 кГц, но после доработки может быть модифицирован на нужный. Другие известные конструкции трансвертеров обычно используют участки любительских диапазонов (например, 3,5; 10; 14 МГц и др).

Усилители мощности: Усилитель на ДВ гораздо более простая задача, чем на KB и тем более на УКВ. Подавляющее большинство полупроводниковых приборов и радиоламп удовлетворяют требованиям для использования на частотах 136 кГц. Даже ряд обычных НЧ усилителей годится для работы на длинных волнах. Так, например, английская фирма ВК Electronics выпускает аудио усилители мощностью от 100 Вт до 1 кВт, у которых при номинальной полосе до 100 кГц, почти 50% выходной мощности может излучаться на частотах LF-диапазона. 300-ваттный усилительный модуль как раз позволяет получить 100-150 Вт выходной мощности передатчика на 136 кГц. Думаю и в нашей российской технике звукоусиления найдутся аналоги импортным (типа ТУ-100 и мощнее), слово за радиолюбителями.

Антенны: Всем радиолюбителям давно известно, что лучшим усилителем является хорошая антенна. Мечтать о хороших антеннах на ДВ не приходится — при длине волны в 2,2 км размеры обычного полуволнового диполя с усилением 0 дБ составили бы около 1100 м. Поэтому реальные проволочные радиолюбительские антенны длиной немногим более 15 метров имеют «усиление» порядка минус 40 дБ. В профессиональной связи на ДВ и СДВ применяются антенные системы больших размеров, например антенны Бевереджа. Но удивляют не только горизонтальные антенны — известны вертикалы очень больших размеров. Например, американский проект ТАСАМО, базирующийся на самолетах «Boeing Е-6А», использует антенный провод длиной около 8 км. Для удержания такой антенны в вертикальном положении самолет делает круги радиусом около 5,5 км таким образом, что конец антенны находится над фиксированной точкой земной поверхности. Такая антенна согласовывается со 175-киловаттным передатчиком в диапазоне частот 10-30 кГц и обеспечивает радиосвязь с субмаринами, находящимися в подводном положении. Пожалуй, это самая высочайшая GP за всю историю радио. Для радиолюбителей также справедливо «правило большого пальца» или, по-русски, «чем длиннее — тем слышнее» — чем длиннее провод и чем выше он поднят, тем лучше. Наиболее популярной антенной у «длинноволновиков» является Т-образная антенна «Маркони» или ее подвид «Inverted — L Marconi».

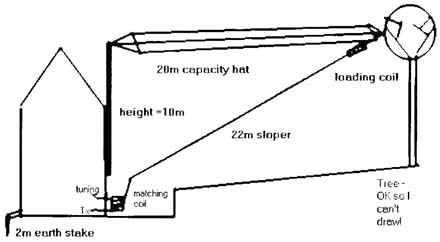

Полотно антенны состоит из двух частей: горизонтальной — из нескольких проводников длиной порядка 20 метров, и вертикальной, под наклоном около 45 градусов чуть большей длины. Для увеличения электрической длины антенны используется удлиняющая катушка с индуктивностью около 3 мГн. Питание антенны осуществляется через другую катушку с большей индуктивностью (4 мГн), которая, как правило, располагается непосредственно вблизи передатчика и представляет собой довольно внушительную конструкцию (диаметром 300 мм, длиной более 600 мм). Для точной настройки параллельно катушке включается конденсатор переменной емкости.

Еще лучшее согласование получается при использовании системы вариометров, широко применяемых в антенно-согласующих устройствах (АСУ) промышленного изготовления. Указанный метод позволяет согласовать антенно-фидерное устройство с низкоомным выходом (порядка 4-8 Ом) типового низкочастотного усилителя мощности. Самый доступный для коротковолновиков выход — это использовать имеющийся диполь, скажем 160 метрового диапазона, в качестве Т-образной антенны. Через АСУ такая антенна, при хорошем заземлении, может дать 200-300 мВт ERP при выходной мощности в 100 Вт. Передающие антенны также хорошо будут работать и на прием, но не могут вращаться, что важно для получения лучшего соотношения сигнал/шум, особенно при слабых сигналах. Хорошие результаты для радиоприема дают скрученные многовитковые рамки (обычно диаметром 300-1000 мм), изготовленные из многожильного кабеля длиной несколько десятков метров и включенного в параллель конденсатора. На прием, в принципе, может быть использована любая проволочная КВ-антенна с системой согласования. Даже примитивная ферритовая антенна от обычного ДВ радиоприемника может дать интересные результаты. Во всех случаях эффективность работы антенных систем на длинных волнах зависит от качественного заземления. Пожалуй система заземления радиостанции даже более критична, чем сама антенна… Информация о некоторых больших профессиональных антенных системах на ДВ и СДВ вызывает интерес, но удивляет цифрами. Так, если представить систему заземления вокруг радиостанции и антенн в виде длинного провода, то сопротивление заземления для 10 км составит порядка 10 Ом, для 100 км -1 Ом, а для 1000 км — 0,1 Ом соответственно. Из чего следует, что сопротивление заземления находится в прямой зависимости от длины проводников, использующихся в системе. Понятно, что радиолюбители имеют, как правило, весьма ограниченное пространство для размещения как антенн, так и полноценного заземления. Поэтому здесь действует тоже правило, что и для самих антенн: чем длиннее радиальные противовесы и глубже закопаны в землю колья, чем больше площадь системы и сечение проводников — тем выше эффективность работы всей антенной системы.

Координация международного радиолюбительского движения на LF

Собственно термин «длинноволновик» пришел к нам из США, где движение стало популярным и объединило энтузиастов в клуб радиолюбителей-длинноволновиков LWCA, сведения о котором можно узнать из клубной WEB-странички в INTERNET. Клуб издает и собственный ежемесячный журнал «The Lowdown». Спектр деятельности LWCA очень широк: от наблюдений за всеми «длинными» частотами (ниже 500 кГц) до научных прогнозов прохождения радиоволн. Конечно о соревнованиях на ДВ речь пока не идет, но элементы состязательности, присущие другим направлениям в любительской радиосвязи, уже присутствуют. Это рекорды дальности двухсторонней радиосвязи на ДВ, первые международные QSO между различными странами Европы и т.д. Естественно, такая.деятельность требует международной координации. Наиболее полная информация о любительских станциях на LF из различных стран Европы собрана на Europe LF WWW site. Ознакомиться с официальными рекордами дальности связи и с уникальными видами QSO можно в материалах RSGB LF GROUP. Самый оперативный способ получать свежайшие новости — это подписка на LF-рефлектор. В рамках RSGB IOTA/HF конференции 9-10 октября 1998 года состоялся первый международный LF Форум, на котором «длинноволновики» Европы и США смогли обменяться новостями, полезными советами и принять несколько международных рекомендаций. Так, рекомендовано излучать сигналы на передачу во время настройки аппаратуры, давать TEST-пробы и обеспечивать работу в режиме радиомаяков на частотах ниже 136,0 кГц. Кстати, в сигнал последних полезно включать телефонный номер владельца радиомаяка с тем, чтобы оперативно реагировать на прием его сигналов. Для узкополосных видов излучений определено «окно» шириной 6,6 Гц с центральной частотой 136454,85 Гц. Такая неровная частота выбрана из-за возникающих гармонических помех от системы LORAN-C и близлежащих длинноволновых радиовещательных передатчиков. Наиболее целесообразным временем для установления дальних связей рекомендовано с 8 до 10 утра по субботам и воскресеньям. С тем, чтобы дать возможность радиолюбителям принимать участие в воскресных вечерних «круглых столах», трафики возможно будут перенесены с 1973 кГц на частоту ниже 1890 кГц. .

Заключение

Я надеюсь, что предложенные материалы несколько приоткрыли завесу таинственности мира длинных волн и послужат стимулом для радиолюбителей в освоении нового ДВ диапазона. Думаю, что уже в самом ближайшем будущем появятся новые методы операторского искусства и современные радиоконструкции, а в шумах эфира уверенно будут звучать позывные российских «длинноволновиков» и радиолюбителей других стран СНГ.